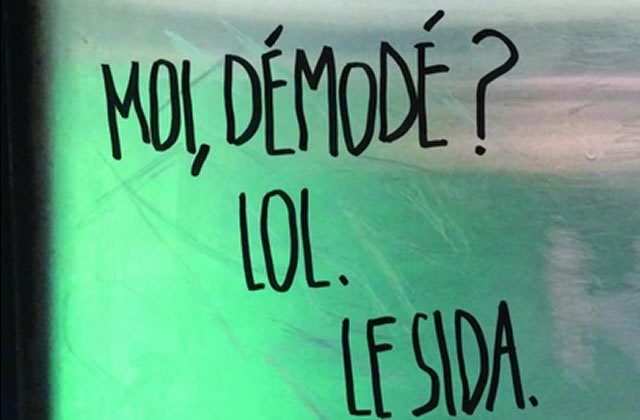

Le 1er décembre, c’est la journée internationale pour la lutte contre le SIDA !

Une bonne occasion de (re)lire ces témoignages de personnes séropositives.

Publié initialement le 1er déc 2017

« On peut attraper le VIH en embrassant un séropositif. » « La prise d’une pilule contraceptive d’urgence est un des moyens d’empêcher la transmission du VIH. » « Le SIDA, on n’en meurt plus. »

Les idées reçues sur le SIDA

Tu as déjà entendu ou prononcé ces phrases ? Ce n’est pas étonnant : ces idées reçues sont encore très répandues selon un sondage IFOP réalisé pour Sidaction en 2016.

Et elles sont couplées à d’autres perceptions de la maladie par les Français… Selon un sondage CSA réalisé pour l’association AIDES, relayé par France Info :

« 16% des personnes qui ont un emploi seraient gênées de travailler avec un collègue séropositif, une proportion qui grimpe même jusqu’à 30% chez les 18-24 ans »

Ça fait beaucoup de préjugés, beaucoup de discriminations.

Mais à quoi ressemble réellement la vie lorsque l’on est séropositif ? Qui plus est lorsqu’on a contracté la maladie il y a des années, voire des dizaines d’années ?

Témoignages de deux personnes séropositives

Nathalie et JD ont souhaité me faire part de leurs expériences respectives. Elle a 47 ans, lui 30, et tous les deux militent notamment au sein du Réseau Santé Marseille Sud.

« En 1990, à 20 ans, j’ai divorcé. Je m’étais mise en ménage très jeune, je n’avais eu qu’une relation. Après cette séparation, j’ai eu une aventure, une nuit, rien de sérieux.

Ensuite j’ai de nouveau rencontré quelqu’un, et à cette époque, on commençait à entendre que le VIH pouvait aussi concerner les hétéro, les toxico… Je pensais que ça pouvait le concerner lui : il était à risque car il avait pris de la drogue et eu de nombreuses aventures.

On a donc fait un test ensemble. »

Finalement, lui était séronégatif. Nathalie, séropositive.

« En 1991, on m’apprend que je suis « porteuse du SIDA », des mots très forts, trop forts en réalité. »

À cette époque pourtant, Nathalie n’a pas atteint ce 4ème stade, d’où le fait que les mots employés par les médecins soient perçus comme trop forts.

« J’avais fait les tests avec mon mari, donc je sais qu’il a suffit d’une fois pour être contaminée. C’est pourquoi je peux dire aujourd’hui que ça peut concerner tout le monde, à partir du moment où on prend des risques. »

JD, lui, a été contaminé peu après sa naissance. C’est sa mère qui lui a transmis le VIH, par le biais du lait maternel.

« Quand je suis né, tout a été fait normalement.

Ma mère était malade depuis plus longtemps, mais elle n’était pas au courant, d’ailleurs on ne sait pas comment elle l’a attrapé. L’affaire du sang contaminé ? Une aventure parmi d’autres ?

Ils se sont rendus compte que ça n’allait pas très bien, je ne prenais pas de poids, et ils se sont interrogés aussi peut-être parce que ma mère commençait à développer des maladies opportunistes [NDLR : qui profitent de l’affaiblissement du système immunitaire pour affecter les malades].

De toute façon, à l’époque les médecins n’étaient pas suffisamment au courant de la chose, il n’y avait pas de précautions. En 1987, c’était le flou artistique. »

Comment se transmet le VIH ?

J’ai interviewé Serawit Bruck-Landais, directrice des Programmes scientifiques et médicaux chez Sidaction. Elle précise par quels modes de transmission le VIH peut contaminer de nouvelles personnes :

« Il y a trois grands modes de transmission pour le VIH : les transmissions sexuelles, les transmissions quand on est exposé à une quantité importante de sang, ou une transmission mère-enfant.

Dans ce dernier cas, en France, on a une bonne prise en charge donc moins de 1% de risques, mais au niveau mondial, on reste toujours à 20% si la maman n’est pas traitée, ce qui est une réalité dans nombre de pays. »

À lire aussi : La transmission du VIH et les pratiques à risques : faisons le point

Être séropositif dans les années 90 : quelles perspectives ?

« À l’époque ça représentait vraiment la mort. »

C’est cette proximité avec la possibilité de mourir qui marque l’enfance de JD, davantage que le fait d’être conscient de sa maladie.

« Mon père m’a élevé dans le sens où il fallait profiter de chaque jour car on ne savait pas combien de temps ça allait durer », m’explique-t-il. Il vit son enfance entre l’hôpital et la maison.

Nathalie, elle, bénéficie du soutien de son amoureux :

« Après les tests, il a été très compréhensif, il m’a aidé à me battre, à survivre. »

Au départ, tous les deux prennent ce que Nathalie appelle des « traitements d’appoints » : l’AZT par exemple, un médicament contre le cancer au départ, faute de traitement dédié spécifiquement au VIH. Elle m’explique :

« Il a fonctionné sur certaines personnes, dont moi. Même si je n’ai pas échappé aux effets secondaires et aux maladies dites opportunistes.

À l’époque, la prise en charge s’effectuait uniquement à l’hôpital. C’était un rapport très difficile aux soignants, ils portaient des tenues qu’on pourrait assimiler à celles des cosmonautes. »

Elle sait déjà que c’est aberrant :

« On avait vécu notre début d’histoire sans précautions spécifiques avec mon compagnon, et il n’avait rien eu ! Je me suis révoltée immédiatement et lui aussi : je n’étais pas une « pestiférée ».

En fait, au fur et à mesure, les médecins aussi ont grandi avec nous. Mais à ce moment-là, il n’y a que les infirmières qui nous traitaient correctement. »

À lire aussi : « Qui attrape le SIDA ? » et autres questions auxquelles répond Tristan Lopin à l’occasion du Sidaction

Être séropositif dans les années 90 : de nombreux deuils

Alors qu’un mois après sa naissance on donne deux ans de vie à JD, il ne réagit pas trop mal au traitement. Mais celui-ci n’est pas fonctionnel sur tous les patients : à 8 ans, il perd sa mère.

« Pendant deux ans elle a vécu une dégradation de son état, le virus a provoqué chez elle les mêmes symptômes qu’une tumeur au cerveau. À la fin c’était presque un légume. Ça a duré de 93 à 95. »

C’est donc par son père qu’il est élevé, qui n’a jamais contracté le virus malgré le fait que ses parents n’aient pas utilisé de protection. Pour JD, ça demeure un mystère.

Nathalie quant à elle supporte très mal les effets secondaires en dépit du fait que le traitement soit fonctionnel. En 1994, elle décide de cesser de prendre son traitement.

« Je vivais avec des effets secondaires très lourds, comme le cytomégalovirus qui est une infection virale pouvant toucher une seule partie de l’organisme, comme les yeux, ou se propager dans tout l’organisme. J’avais aussi des vomissements et nausées, un amaigrissement, une pancréatite médicamenteuse…

Et je voyais d’autres patients mourir chaque mois, beaucoup de mes amis également.

Une fois que j’ai arrêté, mes défenses immunitaires ont chuté, j’ai déclaré le SIDA [NDLR : le dernier stade]. Je savais que j’allais partir très vite.

Alors j’ai menti à mon compagnon, je l’ai quitté parce que je ne voulais pas qu’il me voie mourir. Ça a été insupportable pour lui qui voulait rester avec moi jusqu’au bout.

À tel point qu’il s’est suicidé.

Honnêtement, je ne sais pas comment je m’en suis sortie après ça. »

Être séropositif à la fin des années 90 : une meilleure prise en charge

En réalité, c’est dans la vie associative que Nathalie trouve son nouveau souffle.

« J’ai poussé la porte d’une association. En m’occupant des autres, j’ai réussi à m’oublier, à me dire que j’étais utile. »

Le temps de se remettre, elle a cessé de travailler jusqu’en 1998, mais sans jamais arrêter le bénévolat.

« Je suis devenue agent de prévention, je me suis formée auprès du planning familial, de Médecins du monde, de TIPI qui était la première association où j’ai mis les pieds. J’ai rejoint le Réseau Santé Marseille Sud, où l’on fait de la lutte contre le VIH, les hépatites, de la prévention à la toxicomanie.

C’était ouvert à tous, c’est ce qui m’a plus. Cet engagement m’a permis de me relever, de mieux comprendre ma maladie.

Par la suite, on a aussi créé le Collectif Femmes+, pour mettre en évidence les problématiques spécifiques auxquelles les femmes séropositives sont exposées, par rapport aux hommes, notamment la ménopause précoce, le fait que les doses de traitements ne doivent pas être les mêmes. »

En parallèle, elle démarre une nouvelle prise en charge, une nouvelle trithérapie dans un hôpital plus petit.

« J’ai bénéficié d’une meilleure écoute, on m’expliquait les soins. 22 ans plus tard, c’est toujours là-bas que je vais. »

Au même moment, au milieu des années 90, JD aussi bénéficie des premiers traitements par trithérapie.

« Au tout début, c’était Norvir que je prenais. À l’époque c’était un sirop, mais ça donnait l’impression de boire de l’essence.

Il y avait aussi le Videx, c’était de gros comprimés (4 à 5cm : il fallait les casser, ça avait un goût de chewing gum dégueulasse).

Mais c’était quand même une vraie évolution dans le sens où c’était des traitements avec lesquels j’avais l’air d’aller mieux et avec lesquels j’allais mieux biologiquement aussi. Avoir un traitement qui fonctionne, ça change la vie. »

Les discriminations à l’encontre des personnes séropositives

Bien que la prise en charge des patients s’améliore au fil du temps, cela ne signifie pas que socialement, il était plus facile d’être séropositive. Nathalie en a fait les frais professionnellement notamment :

« J’ai menti tout au long de mon parcours pro. Je mentais en disant que j’avais du cholestérol, un diabète précoce, car il fallait aller tous les mois à l’hôpital une matinée faire un bilan sanguin.

La seule fois où je l’ai affiché, j’ai été discriminée : en 1994 j’ai changé de métier, je me suis formée pour devenir secrétaire médicale. En même temps j’étais en CDD, et on m’avait promis un CDI une fois diplômée.

Mais en me présentant avec mon diplôme, on m’a demandée de faire un certain nombre d’examens médicaux, dont des vaccins contre l’hépatite. Il fallait produire un certificat qui confirme que je produisais les anticorps pour l’hépatite.

Je n’en produisais pas, sans doute à cause de ma condition, donc j’ai confié mon « secret »… Et finalement, je n’ai pas été renouvelée.

Officiellement parce qu’il fallait pouvoir me protéger contre l’hépatite, en réalité, ça faisait suite à l’annonce de ma séropositivité. »

Grandir et se construire en étant séropositif

Ces discriminations, JD n’en a pas tellement souffert. Il l’explique par son jeune âge, le fait d’avoir été un enfant, mais il avoue en revanche qu’une grande partie de sa construction personnelle a été influencée par ce sujet.

« J’ai été élevé dans l’idée que mon sang, mon corps était une menace pour les autres. Mon père me disait « si tu te blesses, même pas tu laisses l’infirmière te toucher, tu m’appelles je viens tout de suite ».

J’ai développé un sentiment de culpabilité important. »

Pour l’école, cela signifie aussi de nombreuses absences, qui induisent parfois le fait de passer pour un « fainéant ».

« Un jour, mon père était allé voir le directeur qui croyait qu’il me maintenait déscolarisé, ils en étaient presque venus aux mains. »

Alors le parcours scolaire s’adapte, il a un petit PC prêté par l’école pour travailler à la maison. Quand je lui demande si ces enseignant·es et profs étaient au courant, JD hésite :

« Je pense que les infirmières étaient au courant au cas où, mais pour les profs je ne savais pas. Dernièrement je suis allé rencontrer une des équipes pédagogiques d’un collège où j’avais été, pour y faire de la prévention.

Mon père y avait travaillé en tant que pion, et j’ai appris il y a peu donc que toute l’équipe enseignante était au courant, mais je l’ignorais. C’était peut-être une volonté pour que je ne me sente pas mal à l’aise, mais je me suis senti un peu trahi…

Mon père a toujours voulu me préserver, à tel point qu’il a toujours refusé que je rencontre des gens touchés comme moi. »

Finalement, JD l’a toujours vécu comme un secret partagé uniquement avec sa famille.

« Au niveau de mes amis, très très peu d’entre eux étaient au courant. Il y a eu un garçon au moment du collège. »

Encore aujourd’hui, JD parle très peu de sa séropositivité.

« J’ai peur de la réaction de mes proches, d’être vu comme le malade de service.

C’est seulement depuis que j’ai rejoint l’association Réseau Santé Marseille Sud que je commence à avancer là-dessus, mais même là-bas d’autres militants me disent d’être prudent. »

La sexualité quand on est séropositif

Mais c’est également en termes d’épanouissement sexuel que JD a vécu difficilement sa séropositivité.

« Ça a été compliqué parce que par rapport aux médications, j’avais une image de mon propre corps biaisée, altérée. C’est normal d’avoir des complexes à l’adolescence, mais je crois que pour moi c’était accentué.

Et puis, quelle fille prendrait le risque, ne serait-ce que pour un bisou ? Même si tu sais toi que c’est pas dangereux, c’est compliqué… »

Cela n’a pas empêché JD d’avoir des relations, mais il s’est longtemps contenté des coups d’un soir :

« Je me suis refusé de vivre quelque chose de sérieux, d’être confronté au moment où tu dois être honnête.

Alors que tant que tu mets un préservatif, que tu es prudent, tu ne te mouilles pas. Pour moi c’était plus simple à gérer. »

À lire aussi : Comment parler IST et dépistage sans tuer l’ambiance ?

Aujourd’hui, JD comme Nathalie, est séropositif non-contaminant. Serawid Bruck-Landais m’explique en effet qu’en traitant les patients, on peut atteindre une charge virale très réduite, indétectable en réalité :

« Certains patients, beaucoup d’entre eux aujourd’hui en fait, sont non-contaminants et peuvent avoir des rapports sexuels sans risques. Pour cela il faut cumuler trois critères :

-

Très bien suivre son traitement

-

Avoir une charge virale indétectable, c’est à dire moins de 50 copies du virus : c’est le nombre de virus par quantité de sang analysée c’est comme ça qu’on mesure la charge virale

-

Ne pas avoir d’autres IST parce que certaines infections favorisent la transmission du VIH »

Être en couple quand on est séropositif

Tous les deux ont un partenaire. JD me raconte qu’avant sa copine actuelle, il avait eu une précédente relation sérieuse.

« J’en étais venu à lui dire, et elle avait très bien réagi, voire un peu trop. Quand je lui ai dit, elle a insisté pour qu’on le fasse sans capote, ce qui me mettait mal à l’aise.

Je sais que je peux, techniquement, mais je n’arrive pas à avoir l’esprit tranquille alors je ne préfère pas. Nathalie se moque régulièrement de moi à ce sujet d’ailleurs », m’explique-t-il en riant.

Finalement, elle avait une attitude vis-à-vis de la maladie qui a fini par poser problème à JD.

« Donc quand j’ai rencontré celle avec qui je suis actuellement, j’étais flippé. J’ai fait le choix de lui en parler au moment où on commençait à se dire « on est en couple, on a envie d’être ensemble ».

D’une manière un peu bizarre, je vivais déjà chez elle, mais je me planquais dans la salle de bain pour prendre mes médocs. Alors que c’est important : même si ce n’est pas un trait de caractère, ça reste déterminant.

Finalement, quand je lui ai dit, j’étais plus mal qu’elle. Elle a été très rassurante, compréhensive… Elle a mis une seule condition : aller voir le médecin avec moi pour qu’on lui explique, qu’elle puisse poser des questions. Et aujourd’hui, ça fait 7 ans. »

Nathalie aussi partage la vie de son compagnon depuis 7 ans, et comme la copine de JD, il est séronégatif.

Nathalie revendique le fait de ne pas utiliser de préservatif, de ne « pas être un problème pour la société », étant donné qu’elle est non-contaminante.

« À la différence des 25 000 personnes qui vivent avec le VIH en France actuellement sans le savoir, et qui elles, non traitées, sont contaminantes. D’où l’importance de se faire tester ! »

Car malheureusement, Serawit Bruck-Landais m’explique que chaque année, environ 6000 personnes découvrent leur séropositivité.

« Le chiffre est à peu près stable depuis 2011, en 2016 encore c’était 6000 nouvelles personnes apprennant leur séropositivité. »

Quelle est la situation médicale des personnes séropositives aujourd’hui ?

Mais sans être contaminant, ça ne veut pas dire que le virus et le traitement n’a pas d’impact sur la vie de JD et Nathalie.

Elle, m’explique qu’à l’âge de 33 ans, elle a fait trois infarctus. Aujourd’hui âgée de 47 ans, elle a également contracté trois pancréatites, a subi une ménopause précoce à 40 ans, et depuis 4 ans vit avec l’ostéoporose.

Serawit Bruck-Landais complète :

« D’un côté c’est l’effet des antirétroviraux sur la durée [NDLR : les médicaments utilisés contre le VIH], mais c’est aussi l’effet d’avoir cette infection à long terme.

Le système immunitaire est activé à bas-bruit, c’est-à-dire toujours un peu en alerte, du coup il s’épuise, d’autant plus que les cellules immunitaires sont les plus visées par le virus. »

Ces effets sur la durée, c’est un peu ce qui continue d’effrayer JD.

« Maintenant je ne risque plus de mourir à cause de ma maladie, mais d’ici 10 ou 15 ans je pourrais avoir des soucis rénaux, des cirrhoses médicamenteuses.

C’est pour ça qu’il y a un mois et demi j’ai changé de traitement, pour alléger un peu.

Pour la première fois de ma vie je n’ai plus que trois comprimés une fois par jour, une trithérapie allégée en quelque sorte. C’est bien mais un peu déstabilisant, ça m’est arrivé de l’oublier du coup.

Je prends quand même de quoi constituer un pansement gastrique, car avoir eu un traitement de trithérapie m’a pas empêché d’avoir une jeunesse, et de prendre de l’alcool alors que ce n’était pas vraiment compatible : je pense que je suis pas loin de l’ulcère, le but est d’éviter les remontées acides dans ton estomac.

Outre ces médocs, je dois voir mon médecin une fois tous les trois ou quatre mois, même si en ce moment c’est une fois par mois pour surveiller l’évolution du nouveau traitement.

Globalement, c’est beaucoup plus simple qu’avant, tu ne dois pas t’organiser en permanence pour tes rendez-vous chaque semaine, etc. »

Comment envisage-t-on l’avenir aujourd’hui ?

Pour autant, au quotidien, JD a du mal à intégrer qu’aujourd’hui, il est possible de vieillir avec le VIH.

« Je le sais, mais j’ai tellement été élevé avec l’idée que chaque année était un bonus… J’ai du mal avec l’idée de projet.

J’ai d’ailleurs eu un parcours scolaire en dents de scie, parce que combiner cette idée de bonus avec le traitement, et le fait que j’aimais pas trop l’école… ça n’encourage pas à être assidu on va dire.

J’ai une soif de connaissance, l’envie de me développer à travers la culture et l’apprentissage mais je n’ai pas vécu les études comme un palier.

Aactuellement, je suis entre l’écriture et le bénévolat. J’ai la chance d’avoir une situation financière qui me met un peu à l’abri du besoin, et donc de pouvoir aussi consacrer mon temps aux personnes qui ont moins de chance.

Pendant très longtemps j’ai écrit beaucoup de nouvelles surtout fantastiques, là j’ai un projet de roman, qui est d’ailleurs ce qui se rapproche le plus de toute ambition professionnelle. »

Nathalie quant à elle ne tient pas exactement le même discours.

« Aujourd’hui je me projette dans le futur, car le VIH est devenu pour moi une maladie « chronique ». En prenant soin de ma santé physique, morale, de ma vie sociale et surtout amoureuse j’ai pu recréer un projet de vie.

Je continue à militer dans un certain nombre d’associations, et en janvier 2018 je vais démarrer un Certificat Universitaire à la faculté de médecine pour devenir « patiente experte en maladie chronique ».

C’est une formation de 6 mois qui me permettra de mieux transmettre mes savoirs auprès d’autres malades vivant avec une maladie chronique, c’est une reconnaissance de mon expérience, de tout le savoir profane accumulé pendant toutes ces années. »

La prévention contre le SIDA est plus que jamais nécessaire

Aujourd’hui, JD et Nathalie nourrissent tous les deux de grands espoirs en l’avancée de la science. Serawit Bruck-Landais m’explique que de nombreux progrès ont déjà été faits :

« Depuis 2010 on simplifie les traitements, depuis 2015 on les ajuste, en fonction de l’âge du patient, de la situation, et aujourd’hui de nouvelles thérapies sont en cours d’essais, notamment les monothérapies pour alléger le traitement en effet.

Une nouvelle technique est aussi en cours de développement.

Il faut savoir pour comprendre que chaque infection produit des anticorps en principe, mais dans le cas du VIH, les anticorps ne sont pas neutralisants car le virus mute beaucoup.

Cependant certains patient, très rares, ont développé au bout de quelques années des anticorps neutralisants.

Alors il y a des travaux pour les isoler, et les produire en grande quantité : ça permettrait de remplacer les antirétroviraux, d’éviter ainsi leurs effets secondaires, et d’espacer le traitement car ces anticorps ayant une durée de vie de 2 à 4 mois, il suffirait d’une injection tous les 3 mois environ, des essais devraient arriver bientôt. »

Mais tous les deux continuent d’insister sur la nécessité de faire de la prévention, et c’est d’ailleurs une part de leur travail bénévole :

« Il ne faut pas que les gens s’imaginent que ça y est, c’est fini, c’est soigné. Il faut continuer à parler des modes de transmission, de l’importance de se protéger, mais aussi de celle de se faire dépister.

Car c’est ça le véritable enjeu : ces 25 000 personnes qui sont séropositives sans le savoir, continuent de transmettre et risquent leur vie. »

Ces mots ne sont pas à prendre à la légère, car comme me le confirme Serawit Bruck-Landais, en 2017, en France, le SIDA continue de tuer.

« Rien qu’en Île de France, on est à une vingtaine de morts dues au VIH en 2016. Ce sont des personnes non traitées, ou qui découvrent leur séropositivité très tard. »

Le préservatif reste le seul moyen de contraception qui permet de se protéger des Infections Sexuellement Transmissibles.

Et pourtant, une majorité de jeunes n’en utilise pas :

Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

jaifaitca@madmoizelle.com

On a hâte de vous lire !

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)

![[Image de une] Horizontale (18) [Image de une] Horizontale (18)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/image-de-une-horizontale-18-768x432.jpg?resize=300,350&key=1a90e2f6)

![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)

![[Image de une] Horizontale (27) [Image de une] Horizontale (27)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-27-768x432.jpg?resize=300,350&key=19a71e0d)

Les Commentaires