Que l’on mette d’emblée les choses au clair : j’ai apprécié visionner Drive dans mon fauteuil rouge et mou. Je n’ai pas regretté les 7 euros offerts à l’industrie du cinéma. Je ne suis pas à deux doigts de faire une Sarah Deming non plus. Je ne me suis pas ennuyée. Allons même jusqu’à dire que j’ai trouvé le film de Nicolas Winding plutôt divertissant. J’ai été globalement satisfaite par cette 1h40 de long-métrage. Je n’ai pas cherché à quitter la salle en plein milieu. Je n’ai pas balancé mes pop-corn en l’air et crié qu’on ne m’y reprendrait plus. J’ai passé un bon moment.

Quid de ce papier ? Je fais peut-être ma tête dure, mais l’engouement général pour Drive m’a quelque peu agacé. George Cukor, célèbre réalisateur américain, disait « Le cinéma, c’est comme l’amour, quand c’est bien, c’est formidable ; quand c’est pas bien, c’est pas mal quand même ». Cette citation prend tout son sens pour Drive.

LA DÉNOMINATION « FILM DE GENRE »

Non, Drive ne mérite pas d’être classé sous cette terminologie. Drive est un blockbuster américain, un film commandé, un long-métrage réalisé avec de gros moyens. Mais pas un film de genre (Drive n’est pas viscéralement anti-conventionnel). Ni d’auteur (Drive est une adaptation de roman). Ni d’art et d’essai (Drive n’est pas un film expérimental).

Certes, Drive est un film relativement inattendu, mais toutes choses égales par ailleurs : « inattendu pour un blockbuster ». Au risque de passer pour une personne tatillonne ou trop portée sur les coquetteries de langage, le respect de la typologie des genres cinématographiques est à mon sens, l’ultime barrière contre la paresse intellectuelle et la décrépitude de nos corpus de références.

Encenser un blockbuster et lui attribuer les épithètes du film de genre, c’est risquer, à terme, de laisser se mourir la mémoire du cinéma – ses courants, ses influences, son historique, son histoire.

LE DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

Les grands défendeurs de Drive louent le travail de son directeur de la photographie. Les paysages léchés, les ciels comme alourdis par les sentiments que le quasi-autisme social du héros rendait indiscibles, les routes qui fonctionnent comme autant de fuites vers l’horizon. D’accord.

Epstein, réalisateur et romancier, explique d’ailleurs que « la photogénie constitue la magie du cinéma », cette magie inexplicable, presque impalpable… et soudain, la sauce prend – esthétique et séduisante, intense et harmonieuse, sublimée à l’écran.

La réalisation de Drive présente effectivement une juste maîtrise des images. Est-ce à dire que le film est incroyablement novateur dans le domaine ? Les images de Drive sont plaisantes, mais pas éblouissantes ; belles, mais pas nouvelles. Elles enfoncent des portes-ouvertes : oui, un travelling sur une route ensoleillée est efficace, oui un gros plan sur les lumières d’une ville endormie par la nuit est un trick qui fonctionne. À la façon d’un premier de la classe, Drive a bien appris ses leçons et sait s’entourer des mouvements de caméra qu’il faut pour esthétiser sa trame. Drive

est donc efficace. Pas virtuose.

Dans Drive, les plans sont beaux, mais de façon chirurgicale : la technicité du savoir ne réussit pas toujours le challenge (difficile, j’en conviens) de laisser la caméra s’oublier elle-même. Résultat, l’écueil n’est jamais bien loin : à plusieurs reprises, les intentions sont trop ostentatoires et de la même façon qu’on voit parfois « un acteur jouer », on « voit le réalisateur filmer ». Sur certaines scènes supposées être particulièrement intenses, c’est pire : on a presque l’impression que Nicolas Winding chuchote à l’oreille de ses spectateurs un « hé, regarde comme je filme bien ! », lourd et huileux de confiance.

En fait, la beauté des plans en devient comparable au jeu de séduction / à la parade sexuelle qui s’opère entre deux individus lors d’un premier rendez-vous amoureux : tout est codifié, tout est attendu, tout a déjà été fait mille fois auparavant par nos ancêtres, et pourtant… on choisit d’y croire, on joue le jeu, on laisse l’origami se déplier. Pour le plaisir, en théorie – pour l’efficacité, en pratique.

LA BANDE-ORIGINALE

Oui, les morceaux sélectionnés épousent a priori plutôt efficacement les contours de ce sombre Los Angeles. De là à encenser Kavinsky comme s’il avait inventé l’eau chaude ? Nightcall est sorti en avril 2010 sans que personne ne sourcille.

Alors bien sûr, ce succès à retard n’enlève rien à la légitimité d’apprécier le morceau (même si entre nous, les nappes sur arpeggiator, c’est comme les gâteaux au chocolat : ça ne se rate pas et dans l’absolu, Nightcall est plus anecdotique qu’il ne relève de la prouesse technique). Mais s’il est heureux que les films opèrent comme des supports à la découverte de nouveaux morceaux (la bande-son n’étant jamais dissociable de la bande-film), il est, à l’inverse, regrettable qu’un morceau soit obligé de passer par la vulgarisation (film, publicité, communication tapageuse) pour exister. Sortons de notre consommation trop indolente de la musique et essayons de découvrir (et se faire découvrir) de nouveaux artistes, de nouveaux courants, de nouvelles discographies !

LA FASCINATION POUR LE HÉROS

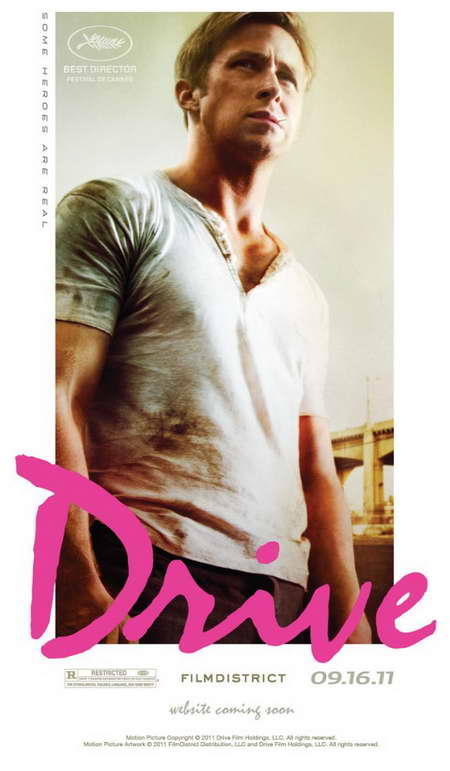

Personne ne connaissait Ryan Gosling avant son rôle principal dans Drive et voilà que le blondinet est sacré nouvelle coqueluche de Hollywood au moment-même où nous parlons.

Là où ce quasi anonymat aurait été un handicap il y a quelques années, il est aujourd’hui une plus-value. Ryan Gosling était une nouvelle gueule, le nouveau poupin dont le cinéma avait besoin de s’enticher, le bol d’air frais dont l’industrie a besoin tous les 3/4 ans : Ryan Gosling est un produit. Qui plus est, son rôle a été décrit comme « sortant des sentiers battus » : en effet, le Driver est une personne peu expansive, presque autiste. Un enfant dont les regards naïfs trahissent la sensibilité. Un mec qui, de sang froid, agit méthodiquement pour se tirer de situation, dans un perfectionnisme presque trop mécanique. OK, super, et donc ? Tout se passe comme si, trop élevé aux rôles de héros classiques (animal social, animal sexuel – or dans Drive, Ryan Gosling n’est ni l’un ni l’autre – il ne baratine ni ne fait l’amour), le spectateur lambda salue un peu trop promptement le contre-héros du blockbuster et l’érige en effigie du cinéma indé.

Élise Costa comparait d’ailleurs très justement les phénomènes The Driver et Lana Del Rey :

« [Ils] sont les nouveaux monstres d’Hollywood, les personnages d’un roman noir des années 80 trop biberonnés à la musique pop et aux scénarios de Tarantino dont l’activité principale est de maîtriser le regard de braise. » (son article complet sur Le Plus)

Il est plaisant de se dire fan de Ryan Gosling (plutôt que des devenus-trop-conventionnels Brad Pitt, Matt Damon et autres Jude Law), tout comme il est agréable de se présenter comme amateur de groupes de musique peu connus, puis se retrouver entre puristes. Drive fonctionne sur le même modus operandi : il est un film grand public (accessible, simple à comprendre, mainstream) mais donne l’illusion d’être un film de genre (esthétique léchée, référence aux années 80, héros un peu atypique). Consommer Drive, c’est donc consommer une histoire facile et accessible aux allures de film indé.

Autrement dit : un pré-mâché de tout ce que l’on trouve de mieux dans le cinéma indépendant mais sans la partie ésotérique (voire hermétique) et plus difficile à comprendre. À l’image des tenues de Ryan Gosling, supposées rappeler les années 80 : l’utilisation des références vestimentaires est trop (volontairement ?) brutale pour être naturelle. Un peu comme quand une petite fille se sent princesse, juste parce qu’elle a le déguisement à la maison.

Voilà. Compte tenu de l’explosion de Drive au box-office et de l’enthousiasme quasi-unanime pour le film, j’ai un peu l’impression de me jeter du haut de la falaise de la sociabilité avec ce papier. Mais pour couper court au débat, un film reste un objet d’art à apprécier pour ce qu’il est. Et vous transporter reste la mission première du cinéma. Voilà un point qui lui, aura raison de faire l’unanimité. Et si Drive a su répondre à cette attente pour vous, alors c’est tant mieux.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.

Les Commentaires