Le 17 janvier 2015, une jeune femme a été victime d’un viol alors qu’elle était inconsciente, après une soirée sur le campus de Stanford. Son agresseur, Brock Turner, était un jeune homme de bonne famille, bien sous tous rapports et promis à une belle carrière sportive.

Durant le procès du violeur de Stanford, l’identité de la jeune femme n’a jamais été révélée au grand public : on a ignoré jusqu’au bout qui était la victime, désignée comme Emily Doe.

Pourtant ses mots ont fait le tour du monde.

Le 3 juin 2016, BuzzFeed a publié la déclaration qu’elle a adressé à son violeur lors du verdict, son victim impact statement, une prise de parole auquel a droit la victime, et qui permet à la cour et à l’accusé d’entendre ce qu’elle a à dire avant que la sentence ne soit prononcée.

La déclaration débutait ainsi :

« Tu ne me connais pas, mais tu as pénétré en moi, et c’est pour ça que nous sommes là aujourd’hui. ».

La déclaration a bousculé les États-Unis, des années après Anita Hill en 1991, cette professeure de droit qui avait dénoncé des faits de harcèlement sexuel et accusait Clarence Thomas lors de sa nomination comme juge à la Cour suprême.

Le geste de la victime de Stanford a aussi contribué à affronter la question de la culture du viol, à installer un climat permettant mieux aux victimes de violences sexuelles de parler, quelques années avant les révélations sur Bill Cosby, sur Harvey Weinstein, sur R. Kelly, et bien d’autres.

Brock Turner a finalement été condamné à six mois de prison. Il a été libéré au bout de trois.

Chanel Miller en interview pour J’ai un nom

Trois ans après le procès, en septembre 2019, la victime du viol de Stanford University a renoncé à l’anonymat en publiant Know My Name et en dévoilant son nom : Chanel Miller. Dans cet ouvrage puissant et intime, qui sort enfin en France au Cherche Midi sous le nom de J’ai un nom, l’autrice livre une analyse aussi fine que poignante de ce que c’est que d’être une victime de viol, une survivante, dans une société si prompte à protéger les auteurs de violences sexuelles.

Madmoizelle l’a rencontrée.

Madmoizelle : Pourquoi avoir écrit ce livre, pourquoi avoir voulu reprendre la main sur ce récit ?

Chanel Miller : Ce qui est intéressant avec mon histoire, c’est qu’elle est écrite depuis le tout début. Il y a eu des articles à chaque fois que j’ai témoigné ou que quelque chose se produisait, mais à chaque fois que je lisais les infos, ça ne s’alignait jamais avec mon ressenti.

C’était écrit « la victime a fondu en larmes » et ça me semblait toujours superficiel, ça manquait de matière, ça manquait de chair. Dire que quelqu’un pleure, ça peut sembler inintéressant mais je crois que c’est bien plus complexe : qu’est-ce que je ressentais à l’intérieur, à quoi je pensais quand je pleurais ? Est-ce que c’était de la colère, est-ce que c’était du soulagement ?

Souvent les victimes sont dépossédées de ce qu’elles ressentent. On dit qu’elles sont bouleversées ou tristes, c’est très commun. On traverse pourtant tellement de choses et je voulais respecter ces sentiments, prendre le temps de les comprendre moi-même.

Et j’espère que toutes celles qui ont déjà ressenti cette confusion pourront y trouver un peu de lumière.

Vous l’avez donc aussi écrit en pensant à d’autres victimes, en pensant que ça pouvait les aider ?

Absolument. Au début, j’étais dans la retenue en écrivant, je ne voulais pas trop en dire, car j’avais vraiment peur qu’en en disant trop sur ma vie, alors on allait réouvrir le dossier, l’avocat de la défense allait trouver quelque chose contre moi…

L’affaire était encore en appel quand j’écrivais, ce n’était pas terminé, alors j’avais l’impression que ce que je faisais aller m’attirer des ennuis. Mais je me suis rendu compte que je devais être la plus honnête possible, que je le devais aux autres survivantes.

« Les gens ignorent souvent que les victimes sont les premières à être critiques envers elles-mêmes. »

Chanel Miller

Je n’aurais jamais voulu qu’on pense « oh, Chanel est géniale », ou « franche » ou « douée » et que c’est la raison pour laquelle l’affaire a été médiatisée.

Je veux qu’elles sachent que ma vie aussi est en bordel : j’ai traversé des périodes autodestructrices, j’ai beaucoup bu. Après ma première relation, quelqu’un m’a dit « ça va aller, un de perdu, dix de retrouvés » alors j’ai entrepris de trouver les dix.

Je ne voulais rien cacher. On est tous imparfaits, et on trace notre chemin en faisant des erreurs.

Mon agresseur, lui, n’a pas commis d’erreur. Ce qu’il a fait n’est pas quelque chose que l’on peut faire pour se rendre compte qu’en fait, ce n’est pas correct. On sait déjà que c’est un crime, alors qu’être à la ramasse ou trop ivre n’est pas illégal, même si c’est mal vu.

Et je veux dire aussi que j’ai vu beaucoup de personnes critiquer ce que je partageais, mais les gens ignorent souvent que les victimes sont les premières à être critiques envers elles-mêmes. On est déjà si dures avec nous-mêmes, je voulais qu’on me voit être dure envers moi-même, mais aussi trouver comment être plus douce et plus indulgente.

Il n’y a pas de victimes parfaites…

Exactement. C’est comme les licornes ou le Père Noël.

Ce livre, c’est une plongée dans ce que c’est d’être une victime, du regard de la société sur vous, sur ce que cela fait d’être scrutée, surveillée, vous l’avez écrit en espérant pouvoir changer ce regard ?

C’était important pour moi de partager cela, car je tenais à montrer à quel point j’avais réussi à dissimuler ce qui m’était arrivé.

J’ai été anonyme pendant quatre ans, tout mon entourage me voyait comme cette personne joyeuse et gentille, et quand j’ai enfin parlé, ces gens qui me connaissaient étaient vraiment choqués, ça ne collait pas avec l’image qu’ils avaient de moi. « Comment cela a-t-il pu t’arriver ? », « Tu as l’air tellement heureuse »…

Et cela dit quelque chose : cela dit que cela arrive à tellement d’entre nous, et qu’on arrive si bien à le cacher que cela devient dur de nous identifier.

Nous avons cette image des survivantes comme des personnes très renfermées, silencieuses, qui restent à l’écart. Comme si on ne se levait pas tous les matins pour aller au travail. Pourtant, on est cette personne à côté de vous dans les bouchons, on est cette personne qui vous sert à la boulangerie, on fait partie de votre vie de tous les jours.

« Si j’ai pu cacher une affaire de viol dont on a parlé dans le monde entier, soyez sûres que tout le monde peut le cacher aussi. »

Chanel Miller

Pendant longtemps, j’attendais le moment où je pourrais raconter mon histoire sans danger, où je rencontrerais la personne à qui je pourrais faire confiance, je guettais les signes. Si chaque personne s’éduquait sur le sujet, et montrait son empathie alors chacun pourrait s’ouvrir sans crainte.

On n’imagine jamais qu’on a dans son entourage une personne qui a été victime d’une agression sexuelle. Si j’ai pu cacher une affaire de viol dont on a parlé dans le monde entier, soyez sûres que tout le monde peut le cacher aussi.

Peut-on dire que la déclaration faite pendant l’affaire Stanford constitue une des étapes vers MeToo ?

Je crois qu’il y a eu tellement d’étapes — par exemple Anita Hill, c’en est une, et je n’étais même pas née. Quand j’ai entendu parler du victim impact statement, je ne savais même pas ce que ça existait, qu’il y avait une opportunité de fournir ce document au tribunal.

Alors en parler ouvertement, je crois que ça a aidé d’autres personnes, ça a montré qu’il y avait une place, même si elle est à peine atteignable, il y a de la place pour qu’on raconte notre souffrance, et qu’on exige qu’elle soit entendue.

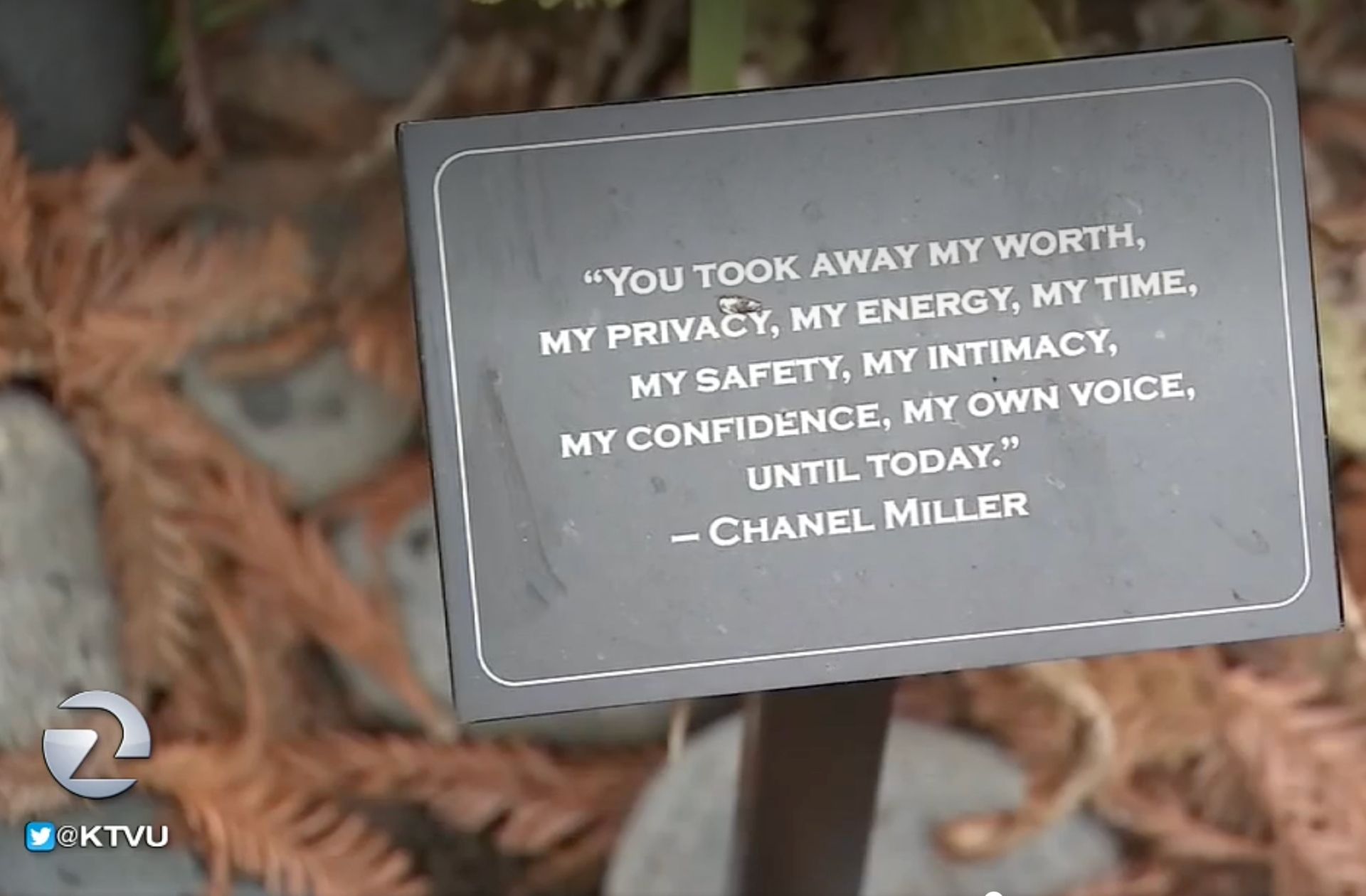

Dans le livre, vous parlez aussi de la plaque installée dans le jardin du souvenir de l’université de Stanford où figure un extrait de votre déclaration, et du bras de fer avec l’administration du campus pour l’installer. Comment pouvons-vous, en tant qu’activistes, en tant que femmes, faire la différence, gérer l’épuisement face à la bureaucratie, et apprendre à prendre soin de nous-même ?

C’est une très bonne question.

Je me suis éloignée de ce combat, car parfois les gens nous prouvent qu’ils ne méritent pas notre temps et notre énergie, et je ne pouvais plus m’investir pour ce ridicule bout de métal. J’avais mon livre à écrire, d’autres batailles à mener, et puis des étudiants ont pris le relais et ont fait pression sur Stanford.

On s’épuise forcément car c’est toujours pénible et lent, c’est pourquoi on doit s’entraider, on doit avancer ensemble, on ne peut pas mener ce combat seule, c’est impossible.

Par rapport au mouvement MeToo, j’ai peut-être servi de catalyseur en étant anonyme : soudain toutes ces femmes partageaient leur histoire en étant visibles, alors que je me cachais. Les voir être visibles, ça m’a aidé à envisager de pouvoir moi-même faire la même chose.

Au moment où Christine Blasey Ford a témoigné [professeur de psychologie qui en 2018 a accusé d’agression sexuelle Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême, ndlr], elle qui est de Palo Alto comme moi, j’ai assisté à la veillée pour la soutenir.

J’ai pleuré devant les panneaux et les klaxons dans toute la ville. Ça a été la première fois où je me suis dit que peut-être, si j’en parlais, on serait là pour moi aussi. Ça m’a préparé à montrer qui j’étais. C’est un cercle vertueux, on ne peut pas se cramer seule à chaque fois, c’est intenable.

On vous connait aussi pour vos illustrations, notamment les fresques que vous avez fait à Chinatown. C’est important pour vous de rendre l’art accessible à tous, de le faire venir au public ?

Pendant la pandémie, il y a eu une augmentation de la haine anti-asiatique.

C’était très bizarre car j’étais identifiée comme une survivante ces sept dernières années, ça m’a pris des années pour aller en thérapie et une année pour écrire la déclaration et quelques années de plus pour écrire ce livre.

Ça m’a pris du temps pour découvrir un langage pour décrire ce que je ressentais et face toute cette violence anti-asiatique, j’ai ressenti à nouveau cette difficulté à parler, je n’arrivais plus à articuler la souffrance que je ressentais et ce que ça veut dire sur mon identité. Il me restait le dessin pour m’exprimer.

Des barricades ont été pod »rd à Chinatown pour soutenir les établissements chinois et je me suis portée volontaire pour les peindre. C’était ma façon à moi de dire que ce combat me concernait aussi.

Peindre du bois en rose et le remplir de créatures, ça peut paraitre éloigné de l’activisme, mais c’était ma façon d’être présente même si je n’avais pas trouvé les mots. Et j’ai besoin de faire partie de cette communauté.

J’ai maintenant une œuvre au Asian Art Museum de San Francisco mais on peut la voir depuis la rue. J’ai grandi en voyant de l’art qui ne semblait pas accessible — même la littérature que je lis, comme les œuvres obligatoires, celles de Milton, Shakespeare. J’ai toujours eu l’impression que les espaces comme l’université, les institutions, les sphères professionnelles n’étaient pas faits pour moi.

Et même être autrice ! Suis-je qualifiée ? Est-ce que je corresponds à la description de la figure littéraire sérieuse ?

Quand je fais des choses, je veux que tout le monde puisse les approcher et qu’on puisse se dire que c’est possible, que ça donne envie de créer à son tour.

Comment on gère la pression à être toujours créative ?

En ce moment, ce qui m’importe n’est pas la question de la création, c’est plutôt comment je fais le silence et le calme pour créer.

Écrire un livre c’est très solitaire, d’une façon assez étrange, on m’a laissé faire mon travail et j’ai seulement eu des contacts avec mon éditeur. C’est une bénédiction d’avoir eu trois ans pour réfléchir. Même pendant le mouvement MeToo, où j’ai pris la parole, où j’ai reçu des appels pour réagir, intervenir.

Aujourd’hui, il faut être réactif en permanence, il faut être tout de suite dans la réaction sur le moment sinon c’est comme si on s’en fichait. J’espère qu’on va m’oublier un petit moment, ça voudra dire que j’aurais réussi à prendre le temps de m’écouter à nouveau.

« Je crois qu’on peut toujours être optimiste quand on réfléchit sur le long terme. »

Chanel Miller

Vous vous considérez comme une féministe optimiste ?

Je crois qu’on peut toujours être optimiste quand on réfléchit sur le long terme. Quand on regarde Anita Hill, on comprend qu’entre son époque et la mienne, il y a d’autres niveaux de compréhension pour les survivantes.

Mon livre a été sélectionné pour être un des trois livres que chaque personne de première année à Stanford doit avoir lu. Ça veut dire que plus de 2 000 étudiants et étudiantes vont arriver sur le campus avec ce savoir.

C’est important parce que ça montre que ce n’est pas un livre d’études de genre, ça montre que pour être une personne dans notre société, on doit avoir les mêmes bases de compréhension de ce sujet. Plus on place ces histoires au centre, plus on les intègre, c’est ça qui est important.

D’ailleurs, comment vous êtes devenue féministe ?

Avant, je suivais le mouvement, j’étais très neutre, je croyais que c’était une qualité, je pouvais m’entendre avec tout le monde. Et puis quand c’est arrivé, je me suis rendu compte que j’avais des opinions, et qu’en fait, certaines choses ne me convenaient pas.

J’aimerais qu’on nous dise davantage que c’est OK de mettre mal à l’aise, que ça pourrait même être encouragé. Notre priorité ne devrait pas être de préserver le confort des autres, surtout si c’est au prix de notre propre bien-être — et on devrait le répéter tous les jours car, oui ça nous coûte, et dans mon cas, ce coût est élevé.

« J’aimerais qu’on nous dise davantage que c’est OK de mettre mal à l’aise, que ça pourrait même être encouragé. Notre priorité ne devrait pas être de préserver le confort des autres, si c’est au prix de notre propre bien-être. »

Chanel Miller

Même au quotidien, je veux suivre mon instinct.

Souvent, les gens ignorent ce qu’on leur dit quand cela vient des émotions, ou bien ils demandent des preuves. Alors on remet tout en question.

Même alors que j’avais des témoins, même avec mon état physique en me réveillant à l’hôpital, j’ai entendu ces petites voix dans ma tête qui disaient « est-ce que c’est si grave ? », alors que mon corps me disait que oui chaque jour. Mon esprit voulait que je passe à autre chose et mon corps disait non.

J’aimerais qu’on écoute davantage nos corps et qu’on ne s’en remette pas seulement à ce qu’on a dans la tête.

« De la même façon qu’on ne prend pas les victimes au sérieux, on ne prend pas les enfants au sérieux. »

Chanel Miller

En tant que féministe, parmi les autrices qui comptent, il y a Roxane Gay, évidemment, j’ai évoqué aussi Toni Morrison, Yiyun Li, Mary Oliver, Alexander Chee, Carmen Maria Machado, Cathy Park Hong.

Quels sont vos prochains projets ?

Ce sera une combinaison de dessin et d’écrit, je n’ai pas encore eu la chance de mélanger les deux. Ça s’adressera aux collégiens, car tout le monde se souvient du collège… et souvent ce n’est pas un bon souvenir.

De la même façon qu’on ne prend pas les victimes au sérieux, on ne prend pas les enfants au sérieux, on minimise ce qu’ils ressentent au lieu de leur demander comment ils vont, alors je veux me mettre à leur niveau.

On peut avoir un impact et délivrer des messages forts à travers des histoires fantaisistes. Je vais créer le calme dont j’ai besoin pour terminer ce projet, mais j’ai vraiment hâte de voir ce que cela peut donner.

Depuis sept ans, je gravite encore autour de mon agression, évidemment j’ai créé autour de ça de différentes façons et à travers différentes perspectives. Mais l’année prochaine sera le premier vrai changement pour produire quelque chose qui vient juste de moi, plutôt que quelque chose en réponse à ça.

Propos recueillis par Émilie Rappeneau et Maëlle Le Corre

J’ai un nom de Chanel Miller, 22€

À lire aussi : Lettre à celle que j’ai laissée derrière moi après un viol conjugal

Crédit photo : Mariah Tiffany

Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)

Les Commentaires