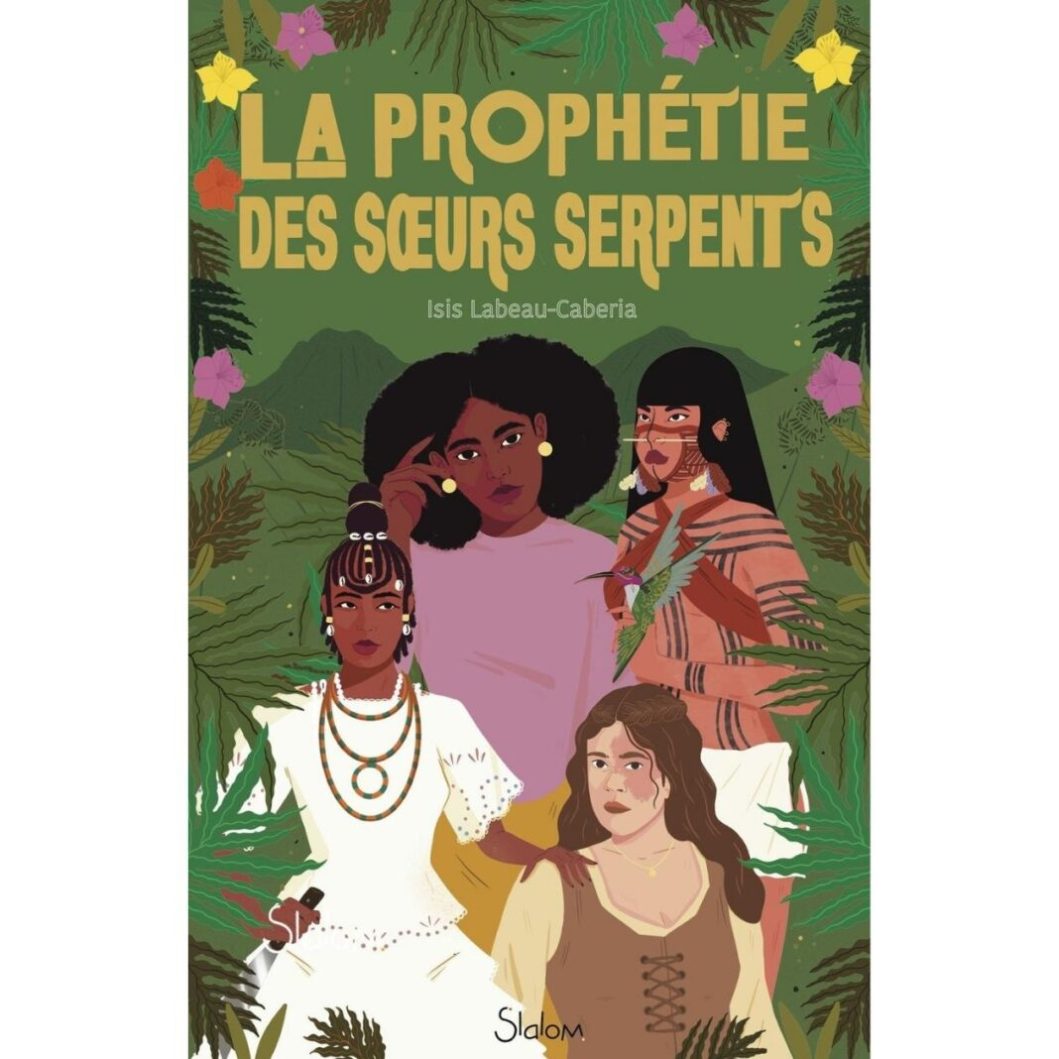

Naïlah est une adolescente parisienne et mal dans sa peau. Elle se prépare à passer un été ennuyeux chez sa grand-mère en Martinique – un pays dont elle ne connaît rien et ne veut pourtant rien savoir. Mais derrière le cliché des plages de sable blanc et des cocotiers, la jeune fille ne tarde pas à découvrir une réalité tragique : celle d’une terre encore meurtrie par les cicatrices du colonialisme. Un vieux secret de famille va la mener sur les traces de la magie ancestrale et de l’histoire de l’île au XVIIᵉ siècle.

À cette époque vivent Nònoum, jeune chamane kalinago confrontée à la violence des colons ; Funmilayo, prêtresse yoruba déportée sur l’île comme esclave ; et Rozenn, paysanne bretonne arrivée dans la colonie comme engagée après avoir été accusée de sorcellerie.

Réunies par une prophétie millénaire et une quête désespérée, les quatre jeunes femmes éprises de liberté découvriront la puissance de la sororité face à l’oppression et tenteront, à leurs risques et périls, de changer le cours de l’histoire…

S’il ne fallait conseiller qu’un seul livre, ce serait La prophétie des sœurs-serpents. Rarement il nous aura été donné de lire un roman aussi passionnant, virtuose et puissant. Isis Labeau-Caberia signe une grande fresque écoféministe et décoloniale, à cheval entre trois continents et deux siècles. Le roman constitue une véritable mine d’or en matière d’Histoire, d’imagination et d’émotions.

On assiste à la résurrection de peuples ayant été massacrés par les colons européens, comme les kalinagos, autochtones de la Caraïbe du XVIIᵉ siècle. Parallèlement à ces cultures dont Isis Labeau-Caberia donne à voir la richesse, l’autrice rend aussi un hommage vibrant à des femmes dont l’existence a été éludée par les récits historiques dominants. En puisant dans les archives historiques mais aussi dans son imagination, elle leur donne une voix et en fait les protagonistes de cette histoire extrêmement généreuse en rebondissements, en magie et en beauté.

Décoloniser l’Histoire, célébrer les luttes féministes, antiracistes, insuffler un puissant message d’amour, de sororité et d’espoir aux personnes descendantes de cette histoire coloniale encore bien ancrée dans le présent… Il ne s’agit que de quelques raisons parmi toutes celles qui font de La Prophétie des Sœurs-serpents un roman aussi palpitant que sublime et nécessaire.

C’est pourquoi Madmoizelle a décidé de donner la parole à la personne la mieux placée pour en parler : son autrice. Âgée de 31 ans, Isis Labeau-Caberia est une autrice martiniquaise de fiction et de non-fiction. Elle explore la question de la résistance à l’esclavage et au colonialisme sous différents formats, comme à travers ce premier roman, à cheval entre histoire et littérature fantastique. Son podcast La Griotte Vagabonde transmet l’histoire de l’Afrique et de ses diasporas aux Amériques et dans la Caraïbe sous un angle décolonial.

Madmoizelle. Quelle est la genèse de votre roman ?

Isis Labeau-Caberia. J’ai rédigé ce livre en moins de 6 mois parce que je le couve en moi depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Il réunit à la fois mes connaissances en tant qu’historienne, mais aussi quelque chose de l’ordre d’une synthèse de mon vécu personnel et communautaire, en tant que jeune Martiniquaise du XXIᵉ siècle.

Je souhaitais articuler les enjeux du présent, notamment la question du combat décolonial, antipatriarcal et antiraciste avec la longue histoire. Je voulais montrer que nos luttes s’inscrivent dans cette histoire, cette généalogie. Nos combats sont ceux de nos prédécesseures.

Je voulais écrire une fable écoféministe et décoloniale pour notre temps et pour les jeunes générations.

Le roman est à cheval sur deux siècles et trois continents. Concrètement, comment vous êtes-vous organisée pour écrire cette grande fresque ?

Je suis partie des thématiques que je voulais illustrer et des messages que je voulais faire passer. À partir de ça, j’ai construit des personnages. Je voulais écrire une fable écoféministe et décoloniale pour notre temps et pour les jeunes générations. Un roman qui soit un document historique mais qui ait une forte dimension imaginaire et émotionnelle. Ensuite, les personnages ont pris vie de manière autonome et assez magique. Ils m’ont emmenée dans des directions que je n’avais pas du tout prévues à l’origine.

Pourquoi avoir choisi d’imbriquer l’Histoire et l’imaginaire ?

J’avais trois objectifs en tête. Le premier, était évidemment de transmettre cette histoire qui n’est pas enseignée dans les livres d’histoire et à l’école. On voit qu’il y a une forte demande de la part des jeunes générations d’avoir accès à un récit historique qui nous représente réellement.

Le deuxième objectif était de montrer très concrètement que l’esclavage et le colonialisme ne sont pas juste des évènements du passé qui ont pris fin en 1848 lors de l’abolition de l’esclavage ou dans les années 1940 avec le mouvement des indépendances. Ce sont des systèmes qui continuent à exister et à peser sur nos vies au présent.

Enfin, je voulais rendre hommage. Je considère ce roman comme une lettre d’amour, à la fois à nos prédécesseures, ces ancêtres, ces petites femmes qui ont été à l’intersection de tellement de violence. Face à la déshumanisation, elles ne se sont jamais courbées totalement. Elles n’ont jamais cessé d’exister, de se rebeller, que ce soit avec des armes ou avec des sourires, en créant, en vivant.

Par le simple fait de continuer à exister en tant qu’humain dans un système qui nous déshumanise, on lutte déjà.

Cela a-t-il été difficile de concilier le travail d’historienne et celui de votre imaginaire d’autrice ?

Pendant mes recherches historiques, j’ai souvent été confrontée à ce qu’on appelle le silence de l’archive. Je tombais par exemple sur des récits de colons parlant de femmes — africaines, esclavagisées ou autochtones — en tant qu’objets, non en tant que sujets. J’ai donc éprouvé une frustration : je voulais leurs version à elles.

J’ai donc voulu reconstituer les voix de ces personnes silenciées par l’archive coloniale et l’historiographie officielle. Et c’est là que la voie de l’écriture créative fictionnelle s’est imposée à moi. L’imagination a comblé ces trous dans l’archive.

Pour vous donner un exemple emblématique, le personnage de Nònoum est inspiré du dictionnaire écrit par le missionnaire Raymond Breton. Dans cet ouvrage, ce colon a relaté une rencontre avec une femme boyé (une chamane). Il raconte qu’en le voyant, la chamane est entrée en transe et a crié en langue kalinago : « Attrapez-le que je le tue ! Attachez-le que je le déchiquette ! ». C’est alors que j’ai imaginé que cette femme avait eu une prémonition : elle s’était mise à crier car elle avait vu quelle serait l’histoire tragique des kalinagos s’ils accueillaient les colons…

Mon livre ne « dénonce » pas l’esclavage : mon public cible est déjà au courant. Pour moi, la clé a été d’insister sur la résistance plutôt que de montrer des personnes simplement victimes de violences immondes.

Dans le livre, vous parvenez à décrire la violence et la perniciosité du système esclavagiste sans tomber dans l’exhibition de souffrances des personnes racisées et le trauma porn…

C’est très difficile d’écrire sur un crime contre l’humanité. Comment représenter un crime aussi immonde, immense et quasiment inimaginable en termes de violence et d’horreur ? Ne pas inclure des scènes de violence aurait été un manque de respect et de réalisme.

Mais en même temps, je ne voulais pas aller trop loin dans cette représentation par respect pour les personnes victimes de cette violence. Il ne fallait pas verser dans le trauma porn, c’est-à-dire une esthétisation de la violence des personnes racisées, revenant finalement à la reproduction permanente de cette souffrance. Sous prétexte de « dénoncer », on exhibe la violence de manière très crue : mais qui a encore besoin d’être convaincu de la violence de l’esclavage et de la colonisation ? Mon livre ne « dénonce » pas l’esclavage : mon public cible est déjà au courant. Pour moi, la clé a été d’insister sur la résistance plutôt que de montrer des personnes simplement victimes de violences immondes.

J’ai voulu leur insuffler un message d’espoir car en tant que jeunes issus de cette histoire de la colonisation qui continue à se conjuguer au présent, on peut se sentir dépassés et impuissants

Vous rendez aussi un hommage rempli d’espoir aux jeunes militants contemporains…

Oui, c’était très important pour moi. Ce livre est aussi une lettre d’amour aux jeunes qui militent et se battent aujourd’hui. Je pense notamment à ceux qui sont extrêmement décriés parce qu’ils déboulonnent les statues des esclavagistes ou dénoncent l’empoisonnement au chlordécone.

J’ai voulu leur insuffler un message d’espoir car en tant que jeunes issus de cette histoire de la colonisation qui continue à se conjuguer au présent, on peut se sentir dépassés et impuissants. Ces combats sont lourds à porter. Mais j’ai voulu montrer qu’ils peuvent aussi être vus à travers un prisme de beauté, d’amour et de sororité.

Dans le livre, l’amour et la beauté sont aussi présents que la lutte…

J’ai voulu célébrer la beauté de nos luttes mais aussi de notre humanité, qui ne se réduit pas à la lutte. Parfois, on est tellement pris dans cette lutte que l’on se retrouve à définir toute notre existence comme un combat contre : contre le racisme qu’on nous assigne, contre le capitalisme qui nous détruit, contre le patriarcat… Finalement, notre existence finit par être réduite.

Selon moi, c’est peut-être le pire crime de ces systèmes de domination. On nous retire le droit d’être juste des humains, comme par exemple le droit d’être frivoles. On n’a pas d’autre choix que d’orienter toute notre existence vers la lutte pour démanteler ce système. Parfois, certains d’entre nous ne pourront pas lutter de façon frontale. Mais le simple fait que ces personnes continuent à vivre, à transmettre leur culture, à faire preuve de sororité et de solidarité, c’est déjà de la lutte. Par le simple fait de continuer à exister en tant qu’humain dans un système qui nous déshumanise, on lutte déjà.

La prophétie des sœurs-serpents, Isis Labeau-Caberia, éditions Slalom, 16,95€ les 384 pages.

À lire aussi : The Woman King prouve que l’afroféminisme rend les films meilleurs

Crédit de l’image à la Une : © Madmoizelle

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)

![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-08-27t142659508-768x432.jpg?resize=300,350&key=2861f644)

![[Image de une] Horizontale (16) [Image de une] Horizontale (16)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/07/image-de-une-horizontale-16-768x432.jpg?resize=300,350&key=f4541c4a)

![Copie de [Image de une] Horizontale (94) Copie de [Image de une] Horizontale (94)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/01/copie-de-image-de-une-horizontale-94-768x432.jpg?resize=300,350&key=4cb8a791)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-17t105447652-768x432.jpg?resize=300,350&key=46422db2)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-19t102928481-768x432.jpg?resize=300,350&key=c8084f21)

![[Image de une] Horizontale (18) [Image de une] Horizontale (18)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/image-de-une-horizontale-18-768x432.jpg?resize=300,350&key=1a90e2f6)

Les Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.