Ça se bouscule aux portes de l’hôtel Grand Amour, dans le 10e arrondissement de Paris.

Comme chaque jour, des Américains et autres Allemands en mom jeans se calfeutrent au café, après une nuit poudreuse à l’étage, pour rédiger quelques mails dans la tanière du Paris branché.

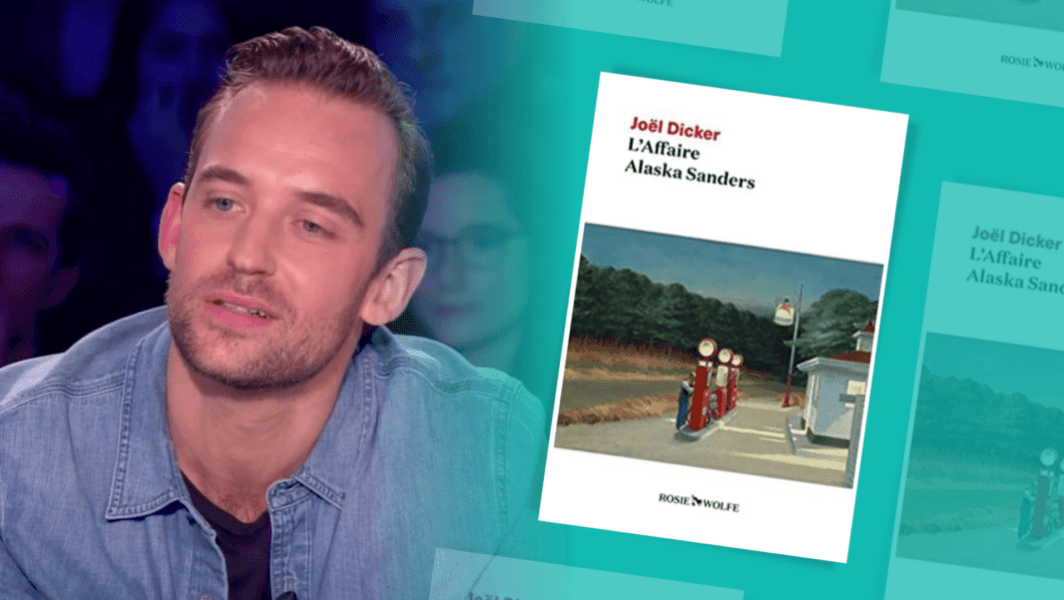

Rencontre avec Joël Dicker, pour son nouveau roman L’Affaire Alaska Sanders

Retrouvez L’Affaire Alaska Sanders, 23€, sur la Fnac

Les bruits des tasses qu’on pose sur les tables, ornées de leur petite bannière aux couleurs de l’hôtel, accompagnent les discussions polyglottes des clients, jamais débarrassés d’une mine renfrognée, comme le veut la tradition de notre capitale.

Au fond du café, dans une salle attenante à la véranda, l’humeur est davantage à la joie. Il faut dire que Joël Dicker, qui y attend les journalistes, ne se départit pas d’un air sympa, voire franchement rieur, celui qu’affichent ceux qui ne sont pas encore blasés de tout, et pourraient pourtant l’être.

L’écrivain accueille chacun des interviewers avec une chaleur trop rare, qui trahit une maitrise parfaite de son image publique.

Un exemplaire de son nouveau roman — auquel on prédit déjà le même succès que ses précédents — sous le bras, on l’a checké, avant de rentrer dans le vif du sujet : son talent, son image, ses bouquins.

Madmoizelle : À 10 ans, vous avez été élu plus jeune rédacteur en chef de Suisse pour une gazette que vous aviez créée : La Gazette des animaux. On dit que les journalistes sont souvent des auteurs ratés. Est-ce qu’à l’inverse vous êtes un auteur qui vous rêvez journaliste ?

Joël Dicker : [Rires] Ce journal, je l’avais créé parce que j’aimais écrire mais aussi faire la mise en page. Je faisais tout d’ailleurs. Ce sont des passions que j’ai gardées et au début je voulais parler de la nature et des animaux parce que j’adore ça. Et puis, j’ai découvert la force du support. Vous écrivez, vous l’imprimez, vous l’envoyez et les gens le lisent quelques jours après, c’est formidable. J’avais le sentiment que ça vivait. J’ai aimé ça comme exercice. Et puis après, ce que je n’ai pas aimé, c’est la contrainte des faits. Car lorsque vous êtes journaliste, vous devez rapporter des faits. C’est pour cela que j’ai bifurqué, ensuite, pour écrire des histoires.

Cela fait déjà 10 ans que L’Affaire Harry Quebert vous a offert un succès mondial. Comment observez-vous cette réussite au regard des années qui ont passées ?

C’est dur. Je me rends compte qu’à 27 ans, l’âge que j’avais à l’époque, on est encore jeune, même dans sa tête. Et pourtant, sur le moment, je ne me sentais pas jeune. C’est maintenant que je me rends compte du tourbillon que ça a été. C’est fou. C’est le regard sur une jeunesse que j’ai perdu que je pose, en fait. Ça veut pas dire que je suis un vieux schnock mais je réalise que je suis rentré dans une nouvelle étape de ma vie. Je me sens plus posé, plus serein.

Cette sérénité, vous l’attribuez à l’écriture ?

Non je l’ai gagné en vieillissant. J’ai compris que la sérénité, c’était être prêt à affronter ce qui peut nous arriver. C’est de se dire : quoi qu’il arrive je saurai y faire face, je me démerderai. C’est un sentiment qui est assez apaisant.

Ce qu’on a aimé dans votre nouveau livre L’Affaire Alaska Sanders, au-delà de l’intrigue policière et des divers romances, c’est cette histoire d’amitié entre Marcus et l’idée qu’il se fait d’Harry. On aime cette image de cet homme qui attend désespérément son ami dans un café, comme il attendrait une femme, une amante. Est-ce que c’est pour ça, parce que ces personnages vous manquaient comme Harry manque à Marcus, que vous avez voulu replonger dans cette histoire ?

La vraie raison d’être de ce livre pour moi, c’est que quand j’ai écrit Harry Quebert, j’avais l’idée de faire une trilogie, parce que c’est mon kif. Ça me plaisait. C’est un défi que je me suis lancé. Et quand j’ai fini Harry Quebert, j’ai voulu faire une suite et puis j’ai été interrompu par le succès. Je me suis dit : « Si je fais une suite comme ça, les gens vont croire que je la fais parce que le 1 marche. » On ne va pas comprendre ce que je veux faire. Du coup j’ai écrit les Baltimore, qui est autre chose, qui est plutôt un tome 3. Il se passe en 2012 alors qu’Harry Quebert se passe en 2008, 2009. Alors j’avais 2010 et 2011, c’est à dire deux ans d’espace dans lequel je pouvais insérer un tome 2 si je voulais faire une trilogie. Et c’est ce que j’ai fini par faire.

On a été se balader sur le site de la maison d’édition Rosie & Wolfe, que vous avez créée, et on s’est aperçu que pour l’heure, il n’y a que vous comme auteur. Est-ce que cette maison a pour ambition de publier également d’autres talents dans les années à venir ?

Bien sûr. J’ai déjà signé deux nouveaux auteurs, une linguiste américaine et un journaliste anglais. Ce sont deux essais. Et à terme, j’aimerais en publier d’autres, à raison d’environ deux titres par année, mais il me faut le temps de constituer un catalogue. 2022 c’est une année particulière, parce que je sors tout mon catalogue à moi. C’est énormément de boulot. En plus de ça, à cause du coronavirus, je n’ai pas pu aller en librairie depuis quatre ans et ça me manque, j’ai envie de le faire en francophonie mais aussi à l’étranger. Donc cette année, je dois me mettre au service de mes lecteurs, à qui je dois tant. En 2023, je commencerai avec de nouveaux auteurs.

Avez-vous une ligne éditoriale en terme de publication ?

Pas vraiment, car ma ligne éditoriale va évoluer en fonction de mes coups de cœur. Avec deux titres par an, il faut un catalogue assez large.

On a souvent cette image d’Épinal de l’écrivain âgé et renfrogné avec une écharpe rouge qui gratte (on ne vise personne). Alors, quand vous êtes apparu en 2012 sur toutes les chaines de télé, tout le monde s’est mis à parler de votre physique, jeune et attrayant. C’est souvent ce que l’on fait avec les femmes politiques, les écrivaines, les actrices, d’évoquer leur apparence plutôt que leur travail. Est-ce que vous ressentez le poids d’une quelconque sexualisation de votre image publique ?

Si je ne dis pas de bêtise, il y a une étude qui montre que dans la politique, les gens beaux ont tendance à susciter davantage d’intérêt que les autres. On a ça en nous d’avoir une attirance pour les physiques dits « attrayants ». Donc moi je ne me formalise pas. Je trouve ça agréable, parce qu’un jour je serai et vieux et moche. Et ce qui me plait aussi, c’est de montrer que l’écrivain vieux et mourant, c’est un cliché. La littérature c’est branché, c’est jeune. Il faut arriver à ramener ceux qui n’étaient pas encore au courant que la littérature, c’est jeune et cool, ici. Je pense que la littérature a beaucoup à gagner en soignant justement son image, l’image de ses auteurs. Il faut être avenant, à l’écoute des gens, et occuper le terrain.

Régulièrement, Madmoizelle organise des ateliers d’écriture avec des autrices en herbe. On les met en relation avec des autrices confirmées. Au début de la séance, il y a une masterclass, et la question qui revient à chaque fois, c’est : comment est-ce qu’on termine un roman ? On a tous une bonne idée de roman, on a tous une fin. Mais comment est-ce qu’on tient sur la longueur ?

Il n’y a pas de secret : il faut du travail. Souvent je demande, sans jugement de valeur, aux gens qui me posent directement cette question : « Est-ce que vous avez vraiment envie de consacrer au sacrifice d’un livre qui demande un travail colossal ? » L’écriture n’est pas magique. Parfois, mais c’est très rare, on sait où on va et on écrit des morceaux de roman d’une traite. Mais le reste du temps, c’est vraiment du travail à la pioche. Il faut travailler millimètre par millimètre, et parfois on pioche dans le mauvais sens. Et pour moi le moteur, c’est le plaisir. Si ce travail là est un moment de découragement permanent, c’est que ça ne vaut pas la peine. En revanche si l’on prend du plaisir — parce que l’on peut prendre du plaisir dans la difficulté — c’est bon signe. C’est comme la course à pied. Au début c’est dur. On court 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, etc. Assez vite on se rend compte qu’on arrive à passer l’étape. Assez vite, on tient parce qu’on avance. Et cette difficulté, elle est agréable parce qu’on se rend compte qu’on construit un truc pour soi. Le plaisir, c’est la clé d’un roman qui va se faire, car on aura envie de retourner à sa propre œuvre.

Retrouvez L’Affaire Alaska Sanders, 23€, sur la Fnac

À lire aussi : Pourquoi La Disparition de Stéphanie Mailer de Joël Dicker est un polar qui ne va pas vous décevoir

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)

![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-08-27t142659508-768x432.jpg?resize=300,350&key=2861f644)

![[Image de une] Horizontale (16) [Image de une] Horizontale (16)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/07/image-de-une-horizontale-16-768x432.jpg?resize=300,350&key=f4541c4a)

![Copie de [Image de une] Horizontale (94) Copie de [Image de une] Horizontale (94)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/01/copie-de-image-de-une-horizontale-94-768x432.jpg?resize=300,350&key=4cb8a791)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-17t105447652-768x432.jpg?resize=300,350&key=46422db2)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-19t102928481-768x432.jpg?resize=300,350&key=c8084f21)

![[Image de une] Horizontale (18) [Image de une] Horizontale (18)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/image-de-une-horizontale-18-768x432.jpg?resize=300,350&key=1a90e2f6)

Les Commentaires

Non