Article initialement publié le 9 avril 2014

Avez-vous déjà été traitée par un professionnel de santé sans comprendre l’examen pratiqué, sans savoir ce qu’il vous était prescrit et pourquoi ? Ce n’est pas normal. En France, l’obtention du consentement libre et éclairé du patient est une obligation légale :

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

Du paternalisme médical au consentement

Pourtant, les explications ne sont pas toujours accessibles, pas toujours claires, et pas toujours prodiguées non plus. Mais on fait confiance, parce que le médecin est un « sachant » un expert, et que nous nous installons dans une relation hiérarchique : il sait, il prescrit, nous obéissons.

Et longtemps, cette relation a été la norme, jusqu’à ce que les patients se révoltent, avec l’émergence dans les années 80-90 des « Mouvements de malades », notamment avec les associations de malades du SIDA. La loi de 2002 relative aux droits des malades fait du consentement un droit pour le patient, une obligation pour le médecin.

Le Dr House, un médecin brillant… qui n’hésite pas à tromper ses patient•e•s pour pouvoir les soigner.

Mais les moeurs n’évoluent pas toujours aussi vite que les textes, et l’on retrouve encore à l’heure actuelle les restes de la configuration hiérarchique médecin/patient, qui a évolué vers un paternalisme médical plus ou moins prononcé selon les praticiens.

Il ne s’agit pas, bien entendu, de remettre en cause la compétence du médecin, mais bien de faire valoir le droit du patient à comprendre les actes médicaux, dont certains peuvent être extrêmement intrusifs.

Récemment, un cas symptomatique d’acte pratiqué sans prise en compte du consentement a secoué les réseaux sociaux, avec le « point du mari ».

Le « point du mari »

Isabelle Alonso a relayé sur son blog le témoignage d’Agnès Ledig, sage-femme et écrivain, à propos du « point du mari », également appelé « point de complaisance » : il consiste à resserrer artificiellement l’entrée du vagin lors de la suture post-épisiotomie.

En cicatrisant, cette suture peut entraîner des douleurs lors des rapports sexuels ; cette pratique est assimilable à une mutilation sexuelle, parfois pratiquée sans le consentement de la patiente. Objectif de cette opération : « refaire la salle de jeux de monsieur », selon les témoignages de femmes et de sages-femmes.

Plusieurs témoignages de sages-femmes sont venus appuyer celui d’Agnès Ledig, contredit dans un premier temps par un article de 20 Minutes (dont le titre qui qualifiait le point du mari de « mythe » a été modifié suite à l’avalanche de commentaires de femmes confirmant l’existence de cette pratique).

« D’abord, ne pas nuire »

En première analyse, il paraît tout à fait inconcevable que des professionnels de santé puissent pratiquer des actes dépourvus de justification médicale, et pire encore, des actes ayant pour conséquence de provoquer des dyspareunies (des douleurs lors des rapports sexuels). Déjà, parce que le principe du « primum non nuocere », « d’abord, ne pas nuire », figure en bonne position dans le serment de l’Ordre des médecins français.

Le « point du mari » parait être une pratique complètement invraisemblable à celles d’entre nous qui sont nées dans une société où, au moins sur le papier, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, y compris celui de disposer librement de leur corps.

Pourtant, si les sages-femmes s’accordent à dire que le « point du mari » est une pratique marginale (heureusement) en voie de disparition, l’épisiotomie en elle-même peut être mal vécue par les patientes. J’ai interrogé plusieurs sages-femmes via les réseaux sociaux, et les positions des unes et des autres sont révélatrices des enjeux relatifs au consentement éclairé à l’acte médical :

« Un minimum d’explications [est nécessaire] quand même… [On voit] des femmes arriver en pleurant au cabinet pour des consultations post-natales ou de rééducation, car elles n’ont rien compris à ce qu’il s’est passé : épisiotomie ? Déchirure ? Forceps ? Pourquoi ? Comment ? Pour beaucoup, elles subissent et n’osent rien demander… »

« L’information doit se faire en amont, pendant la grossesse. Et le praticien fait en sorte que la femme comprenne la nécessité de [l’épisiotomie] qui n’est pas systématique mais qui peut arriver. »

« Je pense que la réflexion doit surtout se faire sur nos pratiques, par le choix des positions lors de l’expulsion qui sollicitent moins le périnée et de la patience lors de l’expulsion, très peu d’épisiotomies sont réellement nécessaires. Ces dernières années ont montré une nette diminution de cette pratique, la surveillance des statistiques doit aider les équipes à revoir les habitudes [des praticiens]. »

« Lorsque j’ai débuté en tant que sage femme, si je faisais une épisiotomie, le lendemain je devais en rendre compte au chef de service. Vingt ans après, si je ne faisais pas une épisiotomie à chaque primipare [1er accouchement, NDLR] je devais en rendre compte ! J’avoue n’avoir jamais informé une femme qu’elle allait avoir une épisiotomie. Nos pratiques ont beaucoup à être re-pensées. »

Le docteur Patch Adams, une autre idée de la médecine.

Le consentement de la patiente est indispensable

En gynécologie, le consentement est d’autant plus important que le simple examen touche à l’intimité. Le sentiment d’intrusion peut être rapidement amplifié en cas d’incompréhension, et plus encore lorsqu’on apprend que des examens présentés comme nécessaires et routiniers peuvent être en réalité parfaitement superflus selon l’âge et l’activité sexuelle de la patiente.

Ainsi, Martin Winckler, un médecin critique de la pratique de la médecine en France, dénonce sur son site ce qu’il qualifie crûment de « violences faites aux femmes… par les médecins » :

« À l’automne 2005 (alors que je rédigeais ce texte) entre autres questions, des femmes m’ont demandé s’il est normal que les médecins insistent pour leur examiner les seins et leur faire un examen de l’utérus et des ovaires chaque année (voire plusieurs fois par an) pour leur prescrire une contraception ?

Non, ça ne l’est pas. Aucun examen (pas même biologique) n’est nécessaire avant l’âge de 25 ans et, même après cet âge, l’examen des seins avant 35 ans et l’examen gynécologique en dehors de tout symptôme n’est ni obligatoire, ni même utile d’un point de vue médical. »

– Les violences faites aux femmes… par les médecins (article datant du 25 novembre 2009)

Une analyse corroborée par un autre gynécologue, Laurent Vandenbroucke, dans les colonnes du Nouvel Obs :

« Le frottis cervico-vaginal est un examen de dépistage du cancer du col de l’utérus. Les recommandations françaises actuelles recommandent un premier frottis à l’âge de 25 ans, puis un second à 26 ans, puis tous les trois ans jusque 65 ans. »

Il n’est pas normal non plus qu’un•e gynécologue vous refuse la pose d’un stérilet au motif que vous n’avez jamais eu d’enfants. Pourtant, les témoignages de femmes ayant dû insister, jusqu’à changer de soignant, ou devant solliciter des sages-femmes pour obtenir la pose d’un stérilet sont nombreux, trop nombreux pour ce qui ne devrait pas être plus compliqué que d’obtenir la pilule.

Tous les modes de contraception comportent des risques et le choix doit se faire en fonction des contre-indications médicales présentées par la patiente, mais également en fonction de ses préférences ! La pilule est loin d’être le seul moyen de contraception, pourtant c’est de très loin le premier des Françaises : logique si les autres modes ne sont présentés aux patientes que si elles le demandent ou si elles ne supportent pas la pilule…

Il faut être informée pour pouvoir choisir, ce qui est loin d’être le cas de toutes les femmes françaises.

Face aux récents scandales autour des pilules contraceptives qui ont été révélés au cours des dernières années, les Françaises ont été nombreuses à changer de mode de contraception (mécaniquement déjà, à l’annonce de l’arrêt de la vente de Diane 35, réintroduite sur le marché par la suite).

La crise de confiance n’est pourtant pas résolue pour autant, et des affaires comme celles du « point du mari » ne font qu’alimenter la méfiance des femmes.

Lors de notre rencontre avec Najat Vallaud-Belkacem au ministère des Droits des femmes, nous avions soulevé ces questions, nous l’avions interrogée sur les actions qui étaient envisagées par le ministère pour faire évoluer plus rapidement ce paternalisme médical encore très prégnant en gynécologie.

Elle nous avait répondu qu’il faudra en effet communiquer sur le sujet, pour informer les Françaises qu’elles peuvent bénéficier d’un suivi gynécologique effectué par une sage-femme (à 6’00 dans notre vidéo) :

« Nous avons fait passer avec [la ministre de la santé] des instructions aux médecins pour qu’ils délivrent une information complète, qu’ils écoutent et qu’ils cherchent à s’adapter à la vie de leurs patientes. »

Prenant l’exemple de la blouse d’examen à l’hôpital, vécue comme étant infantilisante et qui a été finalement abandonnée suite à une mobilisation de patients, la ministre incite les femmes à interroger leur gynécologue :

« Je pense que sur ces sujets, contraception, suivi gynécologique, on a l’impression de parler d’un sujet quasi tabou sur lequel, quoi que pensent les femmes, quoi qu’elles vivent parfois très difficilement, elles n’osent pas se plaindre. […]

Un suivi gynécologique est un acte médical comme un autre, si vous estimez qu’il n’est pas fait dans des conditions optimales pour vous, il faut le dire, il faut le dénoncer. […] Toutes les femmes n’ont pas forcément les mêmes attentes quant à la façon de procéder. »

Examen gynécologique : une autre position est possible !

Allergiques aux chaises des gynécos, réjouissez-vous : une autre position d’examen est possible ! En Angleterre, voilà « très longtemps » que l’on examine les femmes en position latérale. Pas besoin d’écarter les cuisses au Royaume de sa Majesté, et le sujet n’est pas anecdotique pour Borée, médecin et blogueur ; il parle de « rapport de domination » :

« Dans la classique position du « poulet à la broche » (c’est comme ça que je l’appelle), la femme se trouve symboliquement « offerte » au praticien ». […]

Certains médecins jugent cette prévenance [la position latérale, NDLR] un peu « too much ». Pas Borée, pour qui une patiente plus satisfaite et rassurée à la fin de l’examen « acceptera plus facilement le suivi au long cours ». Il dit nombreux « les témoignages de femmes qui, à force d’être « mal traitées », finissent par renoncer à tout suivi ».

Alors, pourquoi découvre-t-on l’existence dans cette alternative dans cet article du Nouvel Obs, pourquoi n’est-elle pas proposée par les gynécologues ? Les réticences viennent essentiellement des habitudes des médecins, toujours selon Borée :

« D’abord, on n’a pas appris comme ça, et les habitudes des médecins ont la vie dure ! Ensuite, la position oblige à quelques contorsions, même si ça reste facilement faisable, avec un peu de pratique. »

Remettre en cause les pratiques, pas les hommes

Remettre en cause les pratiques, ce n’est pas remettre en cause les hommes. C’est ce qu’Agnès Ledig a tenu à rappeler dans un billet publié en réponse à son premier témoignage, dont l’écho a été porté hors de proportion par le contexte de grève des sages-femmes :

« NON, mon papier n‘entrait pas dans le cadre d‘une lutte des sages-femmes contre les médecins, en raison de notre mouvement de grève. Aucune catégorie professionnelle ou humaine n‘est blanche colombe dans son intégralité, sages-femmes ou médecins compris.

NON, mon papier n‘entrait pas dans le cadre d‘une lutte des femmes contre les hommes (soit dit en passant, j‘ai d‘ailleurs bien précisé que c‘était parfois LA gynécologue qui pouvait proposer le point du mari). […]

Une patiente à qui l‘on ne demande pas l‘autorisation pour la présence d‘un étudiant alors qu’elle est intégralement nue dans une salle d‘examen subit à mes yeux une forme de violence.

Une patiente à qui l’on demande d‘écarter les jambes dans une pièce non sécurisée où n‘importe qui peut entrer à n‘importe quel moment est à mes yeux une forme de violence. »

Faire entendre sa voix, poser des questions, insister quand on n’a pas les réponses, ce n’est pas une obstination déplacée nourrie par l’ignorance, c’est chercher à comprendre le pourquoi des décisions médicales qui sont prises et c’est un droit légitime du patient.

Les médecins ont beau être « sachants » dans leur discipline, ils ne sont jamais que des être humains, susceptibles de commettre des erreurs. Et compte tenu de la gravité de leur exercice, les conséquences n’en sont que plus dramatiques.

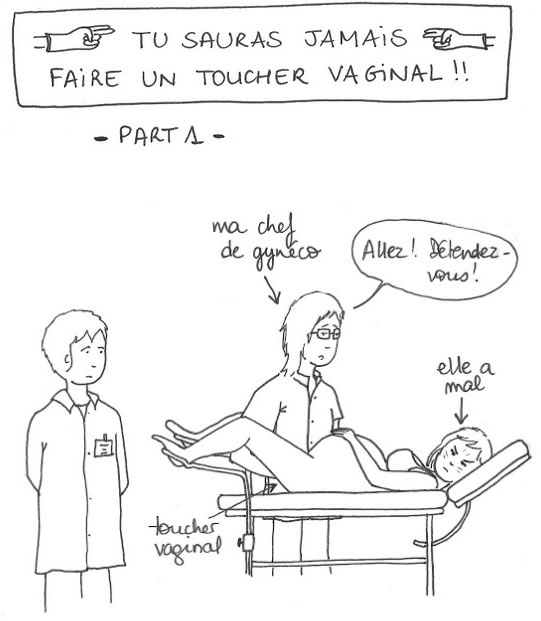

Il existe des pratiques dont nous ne voulons plus entendre parler. Le « point du mari » en est une, les touchers vaginaux sur des patientes inconscientes en est une autre…

Car certains professeurs forment leurs étudiants à ce geste sur des patientes sous anesthésie générale, au bloc opératoire.

La suite sur Tu sauras jamais…

Cette pratique a été dénoncée par des étudiant•e•s en médecine, mais ne semble pas indigner au-delà de cette communauté… Et pourtant, une pénétration sans consentement, n’est-ce pas la définition juridique du viol ? C’est également l’analyse du docteur Martin Winckler, pour qui ces pratiques relèvent de « la maltraitance médicale, (…) vécue comme un viol ».

Le consentement de la patiente est requis pour tout examen médical. La nécessité d’enseigner les gestes aux étudiant•e•s ne constitue pas une dérogation à cette obligation.

Et toi, t’es tu déjà sentie mal à l’aise chez un•e gynécologue ? As-tu déjà subi des examens médicaux sans comprendre leur raison, leur intérêt ou leur nécessité ? Oses-tu poser des questions quand une telle situation te dérange ?

Pour aller plus loin :

- Le consentement éclairé via info-patients.net

- Le site de Martin Winckler

- Le blog Sous La Blouse

- Najat Vallaud-Belkacem répond aux madmoiZelles (en vidéo !)

Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-12t103045066-768x432.jpg?resize=300,350&key=93ef36ef)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-10t145633472-768x432.jpg?resize=300,350&key=2403676d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-25t111624319-768x432.jpg?resize=300,350&key=d78cc3b4)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-20t111708991-768x432.jpg?resize=300,350&key=a2a91e2d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-13t154058525-768x432.jpg?resize=300,350&key=5e3885bf)

![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t170053120-768x432.jpg?resize=300,350&key=9979862d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t164414844-768x432.jpg?resize=300,350&key=f42d86d3)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t115104723-768x432.jpg?resize=300,350&key=351be990)

Les Commentaires

Je suis assez d'accord avec Polly Maggoo pour le coup. Et d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas un risque pour les femmes qui subissent un toucher vaginal sous anesthésie générale que leur corps se "souvienne" de cette pénétration non consentie et qu'elles aient des séquelles par la suite.

Je peux également comprendre que le toucher vaginal est un acte banal pour un médecin et qu'il est essentiel que les internes puissent le pratiquer autant que possible mais profiter que la patiente soit inconsciente pour ne pas risquer de se voir opposer un refus, c'est de l'abus de pouvoir. Au pire, si la patiente dit non, il y en aura d'autres qui seront d'accord. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont à assez à l'aise pour accepter volontiers pour peu qu'on leur explique en quoi c'est nécessaire et qu'on obtienne leur consentement. Personnellement, je crois que je serais d'accord. Si d'autres refusent, c'est leur corps, leurs droits et leur décision, les médecins doivent l'accepter, point.

Je ne dis pas que les médecins qui pratiquent le toucher vaginal sur des patientes endormies sont forcément des pervers qui profitent que leurs victimes soient vulnérables pour attaquer sournoisement. J'imagine que c'est pour gagner du temps, s'assurer que tous leurs étudiants sauront pratiquer un tv ou même pour éviter qu'un étudiant inexpérimenté ne fasse mal à la patiente. Mais ça pose un réel problème, et encore plus si c'est une pratique courante.