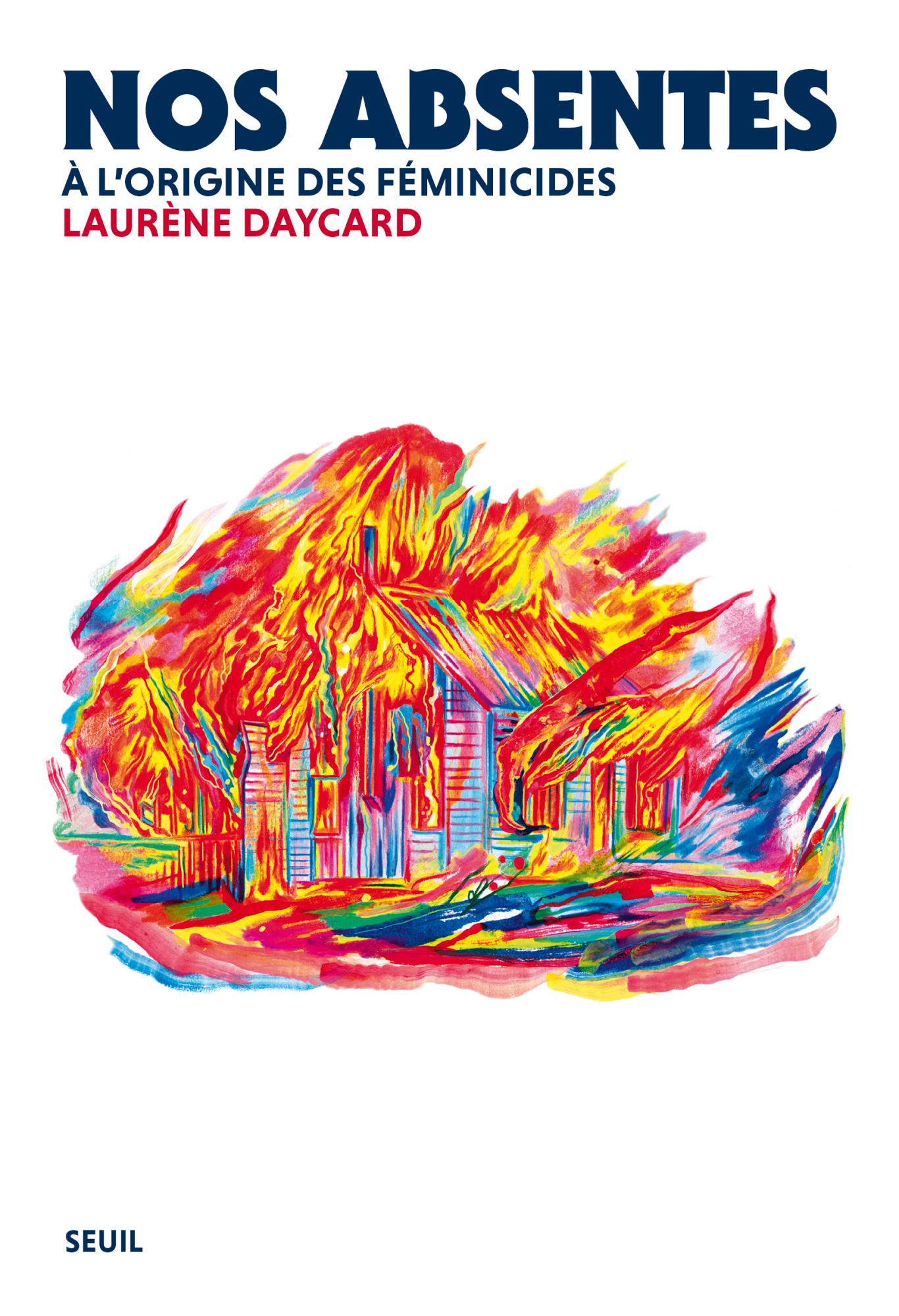

En 2022, 146 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon le collectif Nous Toutes. Ces quinze dernières années, on recense pas moins de 2000 femmes victimes de féminicide conjugal. Dans un cas sur cinq, la victime avait porté plainte. Ces chiffres sont connus, mais malgré tout, les institutions judiciaires et politiques peinent toujours à protéger les femmes de ces crimes longtemps qualifiés par les médias de « drames passionnels » ou « conjugaux ». Dans « Nos absentes », un essai à mi-chemin entre l’enquête et le récit intime, la journaliste Laurène Daycard, l’une des premières en France à avoir visibilisé les féminicides ailleurs que dans la rubrique fait-divers, tente de revenir aux origines de ces violences de genre en redonnant une voix à toutes celles qui sont aujourd’hui absentes.

Interview de Laurène Daycard, autrice de « Nos absentes »

Madmoizelle. Pourquoi vous êtes-vous intéressée aux féminicides ?

Laurène Daycard. Comme journaliste indépendante, j’ai régulièrement travaillé à l’étranger où je me suis d’abord intéressée à la question des violences faites aux femmes et des féminicides, notamment en Irak, en Turquie ou encore en Albanie. En 2016, j’ai passé du temps en Turquie pour une enquête sur les féminicides conjugaux et un reportage sur l’émergence d’un mouvement de lutte anti-féminicides. Cette période m’a beaucoup marquée. J’ai pris conscience du fait qu’en France, à l’époque, ces crimes étaient peu médiatisés et étaient relégués à la rubrique « fait-divers ». Je me suis alors fait la promesse, à mon retour, de raconter le versant français de ces histoires, de les mettre en lumière afin de les traiter comme un fait sociétal et politique. Dans ce livre, j’ai voulu déconstruire le fait divers qui a tendance à déshumaniser les victimes, ce qui était particulièrement le cas à l’époque où j’ai démarré, en 2015-2016. J’ai choisi d’en faire un livre, car c’est un objet qui existe, et peut rester, ce qui me semble très important.

À l’époque (…) les meurtres de femmes par conjoint étaient considérés comme des cas isolés, et jamais ramenés à quelque chose de systémique et de global.

Laurène Daycard

Vous avez été l’une des premières journalistes en France à vous intéresser à ce sujet. À l’époque, on appelait les féminicides des « crimes passionnels » ou des « drames de la séparation ». Comment les choses ont-elles évoluées depuis ?

En effet, à l’époque, le sujet n’existait pas et n’intéressait personne. Ça existait dans les pages grands reportages des magazines, à l’étranger. Les meurtres de femmes par conjoint étaient considérés comme des cas isolés, et jamais ramenés à quelque chose de systémique et de global. C’est aussi depuis très récemment que l’on calcule, en France, les morts violentes au sein du couple, comme on les appelle. Le premier rapport sur ces morts date de 2006, et a été réalisé par la délégation victimes du ministère de l’Intérieur. La prise de conscience est donc assez récente. J’ai écrit l’histoire de Géraldine Sohier, tuée en octobre 2016 par son ex-mari dans le média en ligne Le Quatre-Heures, que j’avais confondé avec des camarades de promo, à un moment charnière, qui était justement le début de la prise de conscience que ces meurtres n’étaient pas isolés. C’était aussi le début du décompte de la page Facebook « Féminicides par compagnon ou ex », qui a aussi été l’un des déclencheurs de cette prise de conscience médiatique autour des féminicides conjugaux.

Vous parlez de « prise de conscience médiatique ». On voit dans votre livre que cette prise de conscience a permis de faire avancer les choses, notamment concernant la prise en charge des plaignantes lors d’un dépôt de plainte, mais pas seulement...

Oui effectivement. Il y a eu le rapport sur les homicides conjugaux de Nicole Belloubet, datant de 2019. Il y a aussi eu des enquêtes internes menées suite à des féminicides très médiatisés. C’est le cas de l’enquête interne qui a suivi le meurtre de Chahinez, cette mère de trois enfants de 31 ans brûlée vive par son mari violent, à Mérignac près de Bordeaux. À ma connaissance, ce genre d’enquêtes n’existait pas avant, c’est donc plutôt positif. On ne peut plus dire aujourd’hui qu’il s’agit de cas isolés. Dans de nombreux commissariats, comme celui de Besançon, il y a aussi eu des changements : il existe désormais des référents aux violences conjugales qui sont formés. Parfois, ce sont des choses élémentaires qui manquent : le fait de ne pas prendre des plaintes qui relèvent de l’intime devant tout le monde. Donner la possibilité de sortir par une porte différente de celle par laquelle la plaignante est rentrée… Des associations comme la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère le 3919 en France, ont aussi permis de mailler tout un réseau sur le territoire dans les commissariats. Il s’agit de travailleurs et travailleuses sociaux qui sont capables de dire s’ils ou elles repèrent un danger et à l’expertise desquels on peut se fier davantage.

Ces affaires m’ont permis de mettre en lumière un autre aspect qui permet de caractériser les féminicides : l’impunité ou la banalisation de ces violences, et enfin l’incapacité des autorités et des pouvoirs publics à protéger ces femmes.

Dans le livre, vous revenez spécifiquement sur l’année 2018 à laquelle vous avez choisi de vous consacrer. Qu’est-ce que l’analyse de cette année vous a permis de constater ?

Après avoir raconté l’histoire de Géraldine Sohier, j’avais le sentiment de ne pas être allée assez loin, et l’intime conviction qu’il manquait quelque chose. J’ai fait une demande de bourse à la Scam qui a été acceptée et m’a permis de passer du temps sur le sujet. Je me suis intéressée à l’année 2018 pour avoir un référentiel et tenter de mettre en lumière l’aspect systémique de ces crimes. Ces affaires m’ont permis de mettre en lumière un autre aspect qui permet de caractériser les féminicides : l’impunité ou la banalisation de ces violences, et enfin l’incapacité des autorités et des pouvoirs publics à protéger ces femmes. En France, on a encore du mal à appréhender ce que sont les féminicides. On assimile ce terme à un mot-valise médiatique. Certaines chercheuses, comme Marcela Lagarde, une universitaire et femme politique mexicaine, ont montré que le féminicide n’est pas seulement un crime de genre, donc un homme qui tue une femme parce qu’elle est une femme, mais aussi un crime d’impunité, qui s’inscrit dans un contexte de laisser-faire de la part des autorités qui sont elles, incapables de venir en aide et de protéger les femmes.

Dans « Nos absentes », vous allez à la rencontre des familles des victimes de violences conjugales. Comment avez-vous été accueillie ?

J’ai cherché des gens qui adhéraient à ma démarche et qui avaient envie de parler. Je pense que ces personnes avaient envie de dénoncer ces faits, ou tout simplement de montrer que leur sœur, mère ou fille n’étaient pas mortes pour rien.

Vous allez aussi à la rencontre des auteurs de violences conjugales. Pourquoi ce choix ?

Pour comprendre. C’est important de comprendre. C’est un livre qui veut aller à l’origine des féminicides, donc il fallait forcément rencontrer les meurtriers, remonter le fil. Il s’agissait de comprendre la logique, sinueuse certes, des auteurs de violences conjugales, pour lutter contre. L’une des choses à l’œuvre dans les violences conjugales, c’est l’inversion de la culpabilité, c’est-à-dire que les victimes culpabilisent et les auteurs se victimisent. L’enjeu pour les auteurs de telles violences, c’est de travailler le déni.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?

Leur légèreté. C’est le pendant du trauma des victimes, c’est un truc assez essentiel que je dis dans le livre : les auteurs sont légers. J’ai été marquée par ça. Paradoxalement, c’était plus « facile » de travailler côté auteur que côté victime, parce que pour ces dernières, le sujet test lourd. Ce sont des témoignages qui sont confus, les victimes survivantes n’ont pas forcément un discours cohérent, elles sont traumatisées. L’auteur lui, est dans le déni et le déni, c’est un discours très clair et léger qui n’a pas conscience de la gravité des faits. C’est la minimisation et la légèreté.

Le livre est aussi une réflexion autour de la réparation des victimes. Quelles sont les pistes de ce qui « répare » les victimes ?

Dans le livre, j’écris que c’est important que la justice fasse son travail, mais que l’on se rend compte que tout ne tient pas qu’à ça. La récidive est par exemple un problème majeur au cœur des violences faites aux femmes. Il arrive souvent que les auteurs récidivent. À mon sens, plusieurs éléments peuvent « réparer » les victimes : la certitude qu’il ne recommencera plus sur elle ou sur une autre. Le fait qu’il soit condamné, peut-être, mais également le fait d’obtenir la reconnaissance de la société. C’est important pour les femmes d’être reconnue en tant que victime, bien que personne n’ait envie de l’être ou d’être défini par cela uniquement. Cependant, cette notion de victime n’est pas encore une évidence pour la société. Une indemnisation financière peut aussi contribuer à réparer, car cela peut couter très cher. Reste enfin, le fait de « rendre » à la victime ce qui lui a été volé. Et c’est là toute la question de la prise de conscience de la gravité de leurs actes par les auteurs de violences. Cela peut redonner un brin de légèreté aux anciennes victimes, presque comme des vases communicants.

À lire aussi : Isabelle Rome : des objectifs ambitieux, mais toujours plus de violences faites aux femmes en 2022

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez est victime de violences conjugales, ou si vous voulez tout simplement vous informer davantage sur le sujet :

- Le 3919 et le site gouvernemental Arrêtons les violences

- Notre article pratique Mon copain m’a frappée : comment réagir, que faire quand on est victime de violences dans son couple ?

- L’association En avant toute(s) et son tchat d’aide disponible sur Comment on s’aime ?

Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.

![[Site web] Visuel horizontal Édito (20) [Site web] Visuel horizontal Édito (20)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/01/site-web-visuel-horizontal-edito-20-1068x601.jpg?resize=1064,600&key=a8e56a35)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)

![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-08-27t142659508-768x432.jpg?resize=300,350&key=2861f644)

![[Image de une] Horizontale (16) [Image de une] Horizontale (16)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/07/image-de-une-horizontale-16-768x432.jpg?resize=300,350&key=f4541c4a)

![Copie de [Image de une] Horizontale (94) Copie de [Image de une] Horizontale (94)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/01/copie-de-image-de-une-horizontale-94-768x432.jpg?resize=300,350&key=4cb8a791)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-17t105447652-768x432.jpg?resize=300,350&key=46422db2)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-19t102928481-768x432.jpg?resize=300,350&key=c8084f21)

![[Image de une] Horizontale (18) [Image de une] Horizontale (18)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/image-de-une-horizontale-18-768x432.jpg?resize=300,350&key=1a90e2f6)

Les Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.