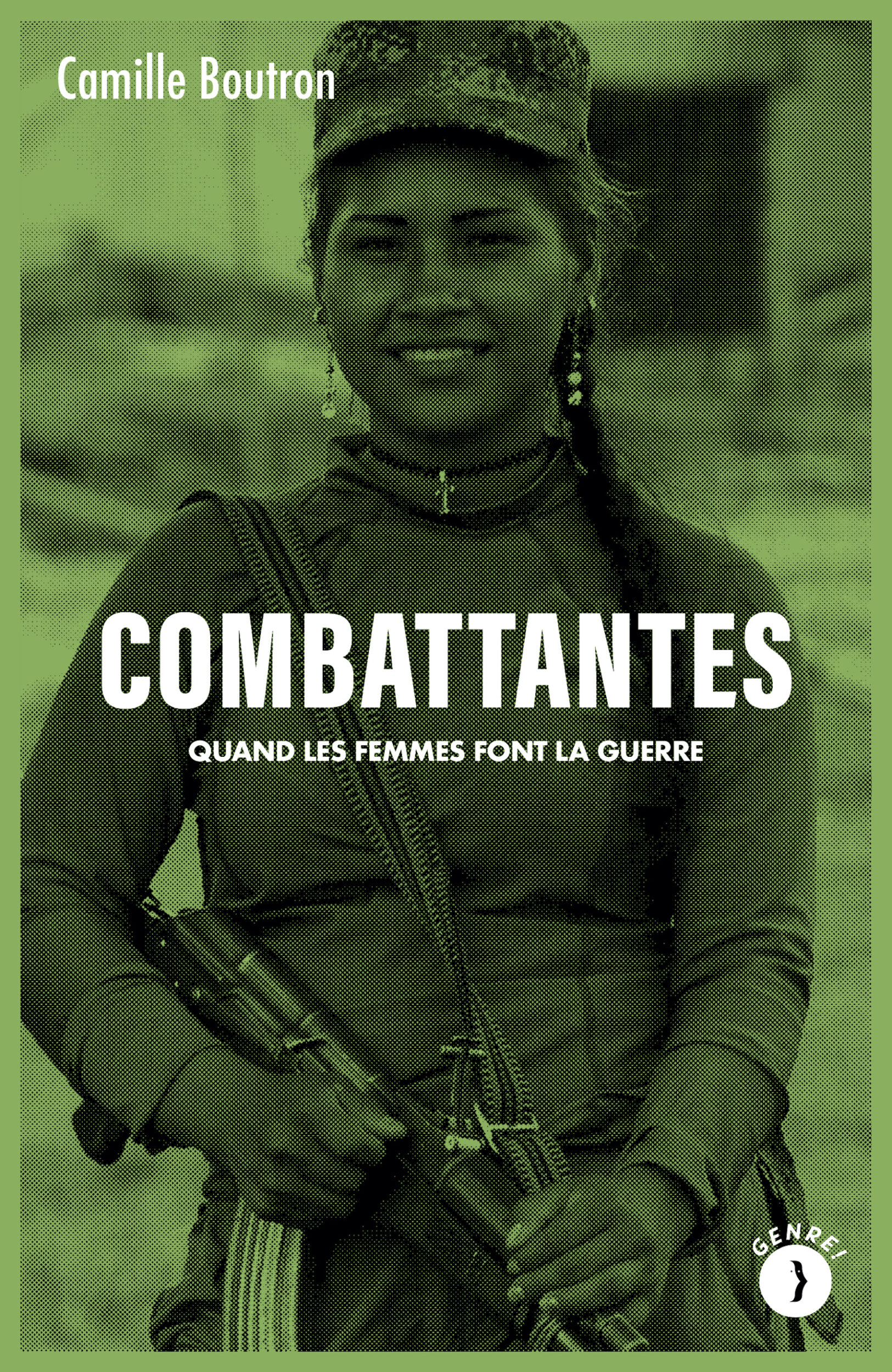

Femmes et guerre. En juxtaposant ces deux mots, les stéréotypes fleurissent. La première image venant à l’esprit est sûrement celle des épouses, mères, et fillettes, victimes des guerres sauvages perpétrées par les hommes. L’autre consiste à imaginer des femmes guerrières légendaires, de Jeanne d’Arc aux résistantes. Mais il y a une autre catégorie, pourtant majoritaire : les femmes combattantes, plus simplement intégrées aux armées et guérillas. Sociologue de formation, Camille Boutron a fait des conflits armés en Amérique du Sud et de la place des femmes dans ce monde, ses sujets de prédilection. À la suite de sa thèse sur le rôle des femmes dans le Sentier lumineux (le parti communiste du Pérou), ses recherches ont continué à Bogota, en Colombie, où elle a travaillé comme enseignante-chercheuse. Après douze ans en Amérique du Sud et un nouveau poste à l’Institut de la recherche stratégique de l’École militaire, la chercheuse a élargi son travail à la France. Résultat ? Combattantes, un livre publié le 22 mars aux éditions Les Pérégrines, dans lequel Camille Boutron contextualise la place des femmes dans la guerre en s’affranchissant d’un regard essentialiste.

Madmoizelle. Vous dites d’emblée que parler de « femmes combattantes » peut parfois poser problème. Pourquoi ?

Camille Boutron. On ne parle jamais d’« hommes combattants ». On parle des « combattants » dans un conflit armé parce qu’on a une approche genrée de l’acteur combattant. Parler de « femmes combattantes » consistait à ouvrir une boîte noire. Il fallait déconstruire la polarité qu’on entend toujours disant que « les femmes sont les principales victimes des conflits armés », l’idée de « femme victime / homme combattant » et remettre en perspective l’archétype de représentation qu’on a du monde de la guerre.

Pourquoi perçoit-on toujours les femmes comme victimes de la guerre ou combattantes glorifiées, et jamais comme des combattantes au même niveau que les hommes ?

Il y a toujours eu des femmes combattantes. On a tendance à en parler comme des héroïnes, mais on ne va pas s’extasier sur le cas d’Inès Madani, à l’origine de l’attentat manqué de Notre-Dame-de-Paris. L’accès au combat, aux armes, à la violence politique, est une façon de maintenir des hiérarchies sociales et une domination masculine. Donc maintenir les femmes éloignées du combat, c’est les maintenir éloignées des sphères de pouvoir. Parler de « femmes combattantes » montre que la guerre est l’un des dispositifs permettant le maintien du patriarcat. On se rend rapidement compte que le conflit politique est le reflet du conflit privé. Je pense qu’il faut parler de « l’expérience combattante » parce que le combat n’est qu’un moment dans la vie d’une femme.

Les motifs d’engagement des femmes sont-ils différents de ceux des hommes ?

Je ne pense pas. Il y a plein de façons de se retrouver dans un groupe armé. D’abord, être recruté de force. Ensuite, cela peut être un choix rationnel, parce qu’on n’a rien de mieux à faire. Je l’ai vu dans des entretiens au Pérou : de très jeunes femmes se trouvant dans des situations de précarité tellement intenses ont estimé que suivre le groupe n’était pas plus mal. Enfin, il y a des vraies motivations. Je pense que ce qui nous motive à embrasser la violence est très intime. Et je ne suis pas sûre que cela ait un genre. En revanche, la carrière combattante est forcément impactée par le genre et les femmes ne deviennent pas cheffes de guerre.

Vous avez essentiellement effectué un travail de terrain en Amérique du Sud. En quoi ce continent est-il représentatif des femmes combattantes ?

En Amérique latine, la décolonisation a eu lieu bien avant l’Afrique et l’Asie, on a donc des États constitués. Chaque pays a sa petite guérilla dans les années 1960-70. La prise d’armes s’impose parce qu’elle est perçue comme la seule façon d’opérer une transformation politique. C’est contemporain de la deuxième vague du féminisme. Dans ce contexte historique, il y a un engagement politique féminin. Le cas particulier du Sentier lumineux au Pérou a vraiment participé à développer la stratégie de recrutement des femmes.

Il y aussi le cas particulier des combattantes des FARC, en Colombie.

C’est une guérilla exceptionnelle qui a été active pendant cinquante ans avec toujours beaucoup de femmes. Les tâches quotidiennes sont très partagées. En revanche, au niveau de la haute hiérarchie, il n’y a pas de femmes. Pendant les négociations de paix, soutenues et financées par la coopération internationale, avec des pays médiateurs comme la Norvège (c’est important parce que les questions de genre sont essentielles pour ces pays nordiques), les femmes ont été mises en avant sur la scène internationale. À ce moment-là, en 2012, il existe en Colombie un mouvement de femmes issues de la société civile très organisé. Mais, il n’y a pas de femmes dans le gouvernement. Dans les délégations de paix, il y en a, mais pas dans l’équipe décisionnaire. Donc les femmes FARC ont décidé de tirer parti de cette situation. Elles ont réussi à revendiquer leur passé révolutionnaire tout en l’inscrivant dans une mobilisation féministe. Elles ont construit leur propre féminisme, le « féminisme insurgent », en expliquant qu’elles sont tellement féministes qu’elles ont fait la révolution. Depuis, le mouvement perdure.

À lire aussi : De l’écriture à l’autodéfense : quand la colère féministe gagne du terrain

Que deviennent les anciennes combattantes ?

Le retour de la guerre est compliqué pour les femmes, mais cela dépend des cas. Je n’ai pas fait de terrain en Afrique, mais je sais qu’en Érythrée, les combattantes sont considérées comme n’étant plus fréquentables parce qu’elles ont vécu en mixité avec les hommes et ont couché avec eux. C’est différent en Amérique latine. En Colombie, on demande beaucoup aux femmes combattantes de redevenir des femmes, qu’elles fassent des enfants, retrouvent des activités professionnelles liées au « care ». En retrouvant leur place de femmes, elles redeviennent plus précaires. La paix se fait au prisme de la reconstruction des identités de genre telles qu’on les connaît pour rassurer tout le monde. Toutefois, une solidarité féminine peut se créer entre elles.

Peut-on lier la participation à la guerre à l’émancipation féminine ?

Je ne pense pas que l’accès au combat soit un vecteur d’émancipation. C’est parce que les femmes s’organisent pour revendiquer l’égalité et s’engagent politiquement qu’elles représentent une valeur ajoutée pour les guérillas. Les femmes sont une valeur ajoutée, non pas le conflit.

Qu’en est-il de la place des femmes dans l’armée française aujourd’hui ?

Il y a un vrai paradoxe dans l’armée française qui est assez féminisée. La générale Anne-Cécile Ortemann, directrice de l’agence numérique de la défense, a beaucoup oeuvré pour la mixité. Il y a environ 16 % de femmes, avec un effort ces dernières années pour que les corps d’officiers supérieurs se féminisent (on approche les 10 % de femmes générales). Mais il y a peu de femmes sur le terrain dans des opérations ultra combattantes, alors qu’avoir combattu est très important pour monter en grade. Tant que cette culture-là ne sera pas remise en question, le visage de la guerre ne changera pas.

Pensez-vous que les conflits prendraient des tournures différentes si les femmes étaient plus nombreuses aux postes décisionnaires ?

C’est certain. L’idée n’est pas de dire que mettre des femmes à ces postes changerait les choses parce qu’elles sont des femmes, pour des raisons biologiques, mais parce que les femmes arrivant à ces postes ont fait face à des défis, des obstacles, qui sont, à un moment donné, dictés par le genre. Elles se construisent forcément autrement. Cette différence est une richesse.

Guerre et féminisme sont-ils compatibles ?

Non. Violence et féminisme peut-être, parce que la violence est inhérente aux relations sociales. Il ne faut pas avoir peur de ce terme de « violence ». C’est ce que j’essaie un peu d’expliquer à la fin de mon livre. Je conseille aussi de lire le livre d’Elsa Dorlin, Se défendre : Une philosophie de la violence.

Vous évoquez le destin de nombreuses femmes combattantes qui forcent l’admiration. Laquelle vous a particulièrement émue ?

Il y en a plusieurs. Toutes les personnes que je rencontre me bouleversent. Mais j’ai envie de parler de Milagros, une combattante du MRTA (Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru). J’ai passé beaucoup de temps avec elle en prison. Elle en est sortie il y a cinq-six ans. Elle a étudié à l’université, est brillante, vive. Elle avait la vie devant elle, mais son engagement au sein du MRTA l’a foutue en l’air. Elle ne regrette rien, mais je ne peux pas m’empêcher de me dire que le monde se débrouille bien pour que ces femmes-là soient inoffensives et ne viennent pas remettre en question le système dominant.

Combattantes. Quand les femmes font la guerre de Camille Boutron, éditions Les Pérégrines, 296 pages, 20 euros. En librairie depuis le 22 mars.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.

![Copie de [Image de une] Horizontale (68) Copie de [Image de une] Horizontale (68)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-68-300x300.jpg?resize=135,187&key=c5e068a0)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-12t103045066-768x432.jpg?resize=300,350&key=93ef36ef)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-10t145633472-768x432.jpg?resize=300,350&key=2403676d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-25t111624319-768x432.jpg?resize=300,350&key=d78cc3b4)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-20t111708991-768x432.jpg?resize=300,350&key=a2a91e2d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)

![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)

Les Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.