Après avoir filmé ses grand-parents paternels, Algériens vivant en Auvergne depuis 60 ans, la réalisatrice française d’origine palestino-algérienne Lina Soualem s’est tournée vers les femmes de sa famille en prenant comme point de départ l’histoire de sa mère, l’actrice palestinienne Hiam Abass. Il n’a beau durer qu’une petite heure vingt, Bye Bye Tibériade est un film étonnant de richesse. La diversité de ce qui nous est montré à l’écran est à l’image de cet abysse thématique, politique, artistique et émotionnel.

Le film glisse entre des archives personnelles des années 1990. Des mariages, des soirées sur la terrasse, des après-midis à la maison où l’on voit cohabiter plusieurs générations de femmes – une mère, une grand-mère, des sœurs. Parmi lesquelles, une Lina, toute petite fille. Il y a aussi des images, extrêmement précieuses et difficiles à trouver à l’échelle du monde de la Nakba (en arabe, « la catastrophe », qui désigne l’exil forcé des Palestiniens en 1948).

Et puis il y a les images créées pour le film : Lina Soualem qui filme sa mère, l’actrice Hiam Abbass. À elle seule, Abbass apparaît comme la personnification d’une histoire palestinienne, d’une féminité, et de ce film si riche. Elle est à la fois une comédienne, qui joue devant la caméra de Lina. Elle déclame des poèmes, rejoue une scène de sa jeunesse sur la scène d’un théâtre vide. Mais, la plupart du temps, Hiam est surtout une femme remplie de nostalgie, de regrets, de contradictions, de blessures mais aussi d’un humour irrésistible, de fierté, de détermination et d’amour pour sa terre, sa mère, sa grand-mère, sa fille.

« Je pensais que ma mère avait été forgée par sa vie d’exil mais en faisant ce film, j’ai compris que toutes ses valeurs, sa culture, sa lumière, sa richesse était déjà là, en Palestine, grâce et avec toutes ces autres femmes. »

Lina Soualem, lors de l’avant-première du film au cinéma Meliès à Montreuil.

La voix-off, concise et brillamment écrite, tisse un fil dans cette histoire ambitieuse, qui ne laisse personne de côté. Le but n’est pas de dresser le portrait d’une icône palestinienne mais bien de montrer le récit collectif de femmes à la force, à la culture aux valeurs et à l’amour d’une richesse inouie. Avec un récit d’une sincérité et d’une authenticité qui ne laisse pas indemne (quand les lumières se rallument, le public a les yeux rouges), Lina Soualem fait voler en éclat les stéréotypes qui planent sur les Palestiniens, qui se voient systématiquement réduits à des décomptes de mort, un conflit « trop difficile à comprendre », voire à des monstres.

Rencontre avec Lina Soualem

Madmoizelle. Que souhaitais-tu réaliser avec ce film qui, bien qu’il plonge dans l’intimité des femmes de ta famille, répare un présent gangréné par les stéréotypes sur les Palestinien·e·s ?

Lina Soualem. Dans Leur Algérie comme dans Bye Bye Tibériade, je voulais filmer l’histoire intime de ma famille. Mais ce n’était pas seulement pour raconter leur histoire personnelle parce qu’ils me paraissaient uniques, au contraire. Je sentais que leur histoire faisait à chaque fois écho à une histoire plus collective.

Ce sont des gens dont les histoires n’existaient pas dans l’espace public, ou qui étaient représentés de manière stigmatisée, que ce soit l’immigration algérienne en France qui est représentée comme si c’était une histoire étrangère à celle de la France. C’est la même chose pour les Palestiniens qui sont toujours représentés comme une abstraction ou des chiffes, des décomptes de morts. Ils subissent une très forte déshumanisation.

Je voulais à la fois mettre en avant l’individualité des membres de leur famille car leur histoire est fascinante. Malgré la dépossession, l’exil et le déracinement, ils ont réussi à construire et transmettre des choses fortes, lumineuses, des valeurs. Capturer leur mémoire, ce n’est pas que pour moi. C’est pour les faire exister dans l’espace public et enrichir les représentations.

On entent souvent que le conflit israélo-palestinien est « trop compliqué à comprendre » en utilisant cela comme un prétexte pour occulter ou nier l’identité palestinienne, sa culture, sa grandeur, ses héritages et ses souffrances. Tu te poses à revers de cette rhétorique, tout en faisant un film qui reste exigeant et rigoureux historiquement.

Oui, c’est compliqué puisque le territoire est morcelé, et l’histoire n’est pas linéaire puisqu’elle a été occultée, silenciée. Il y a eu tout un moment où le mot Palestine a été interdit Les familles ont été éclatées, donc la transmission est faite de ruptures et de séparations. Donc forcément même pour nous, c’est compliqué de se raconter. C’est comme l’histoire de la colonisation française en Algérie qui est une histoire à trous, avec des trous de mémoire, des tabous. Il y a du silence dans les familles.

En revanche, ce n’est pas compliqué de comprendre qu’il y a des situations d’injustice, des gens qui subissent des déplacements, qui sont privés de leurs droits, de leur famille, de leur identité. Ces faits, personne ne peut les nier.

Par contre, pour pouvoir transmettre ce qu’elles ont vécu, il faut faire un travail d’écriture pour qu’elles puissent exister dans leur humanité la plus complète, dans leur force, leur vulnérabilité, leurs doutes, leurs contradictions. Elles sont loin d’être le bloc homogène et abstrait auquel on les réduit. Je vais citer Karim Kattan qui a écrit un texte magnifique nommé Gaza n’est pas une abstraction, dans lequel il explique que Gaza, ce sont des ruelles, des marchés, des gens qui ont des rêves, des aspirations, des émotions des vies. Devoir le rappeler, c’est terrible, mais c’est nécessaire du fait de la déshumanisation.

Lors d’une discussion autour de ton film après une projection, Alice Diop a dit de ton film « On est le fruit d’un silence, d’une absence de mémoire. Ça donne envie d’archiver, de faire trace de nos mémoires. Il n’y a que nous qui pouvons le faire ».

Comme Alice Diop, ou d’autres artistes comme Faïza Guène, j’ai compris que j’éprouvais la nécessité de se raconter avec nos propres mots, pour ne plus être perçus par ceux qui nous stigmatisent.

Il y a une nécessité de remettre à jour notre complexité, puisqu’elle nous est refusée. La déshumanisation, l’essentialisation, c’est refuser cette complexité.

On veut se raconter avec notre expérience à nous de première, deuxième ou troisième génération. Mêler notre lutte intime en tant que femme à ce qu’on vit collectivement. Comme nous sommes issu·e·s d’histoires déchirées par la colonisation, l’exil forcé, la guerre, on est souvent perçus à travers le regard de l’oppresseur.

Nos propres mots, nos propres sensations deviennent un langage nouveau.

En tournant le film, j’ai aussi compris que l’histoire des femmes de ma famille devait passer par ma plume et mes mots pour redonner à toutes ces femmes la force de leur histoire. Parce que c’est presque comme si le raconter frontalement face à la caméra, ça ne donne pas toute la dimension épique, sensorielle, poétique, toute la force et la dureté de ce qu’elles ont vécu. J’avais besoin d’évelever et de rendre à ces femmes tout l’imaginaire qu’elles méritent et qu’elles ont fait perdurer aussi à leurs descendants.

Ne plus passer par les perceptions pré-construites et affirmer quelque chose qui nous appartient permet à d’autres de trouver leur place dans le monde. Leur dire qu’eux aussi, ils peuvent créer leur propre langage pour se définir hors de toute chose imposée. Par exemple, j’étais très heureuse lorsque lors d’une avant-première, deux jeunes, un Congolais et une Sénégalaise, m’ont tout deux dit que mon film leur avait donné envie de réaliser un film sur leur mère et leur famille.

Ces derniers temps, on voit émerger beaucoup de collectifs d’origine maghrébine, arabe ou encore des Afro-descendantes qui se réunissent pour faire ce travail d’écriture de leur histoire et de leur identité. Tu fais par exemple partie du collectif Arabengers ou au collectif Rawiyat de réalisatrices nord-africaines et de la diaspora…

C’est assez difficile à analyser parce que c’est un phénomène très contemporain, qui est en train de se faire. J’en ai parlé beaucoup avec Faïza Guène au moment de l’écriture de la série Oussekine. À son époque, il n’y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient ce travail autour d’elle. C’est différent aujourd’hui, j’ai quelques exemples sur lesquels je peux compter et desquels je peux m’inspirer. Il y a aussi tous ces groupes, ces communautés qui se retrouvent à travers des réflexions, un langage commun que l’on débroussaille ensemble. Il y a aussi Vintage Arab, qui travaille sur l’héritage des musiques nord-africaines. C’est passionnant, on se sent portées par un ensemble qui nous reconnecte à toutes celles et ceux qui ont existé avant nous.

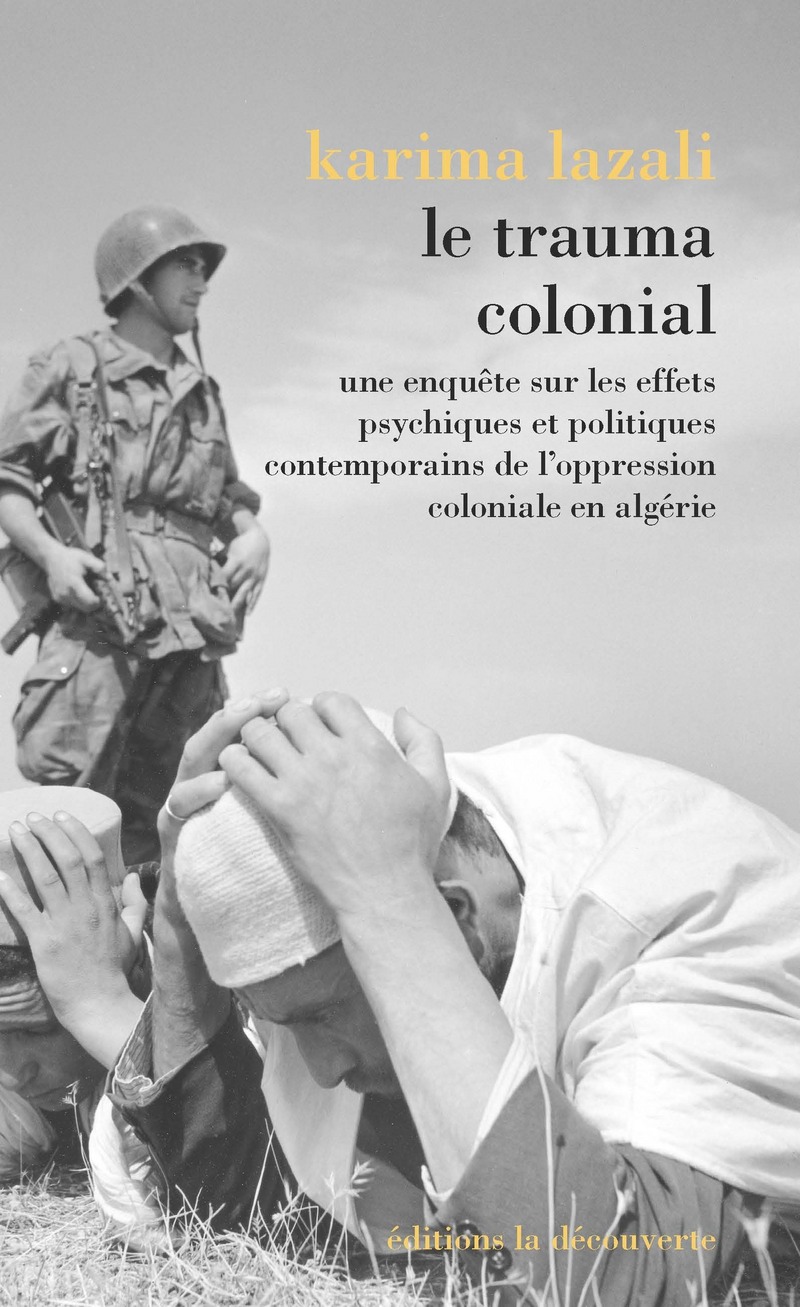

J’ai l’impression qu’au moment où je fais mes films, j’ai la chance d’être dans un moment où beaucoup de femmes prennent la parole, veulent se raconter avec leurs propres mots, leur sensibilité et avec leur force, leur liberté, leur héritage. Elles affirment aussi leur identité de femmes, acceptent et analysent le fait qu’elles sont tiraillées entre plusieurs endroits, plusieurs cultures. Comme le disait Karima Lazali qui a écrit Le trauma colonial, on accepte d’être nées dans un espace intermédiaire, puisque ni tout à fait là-bas, ni tout à fait ici. Cet espace intermédiaire, c’est l’espace de la marge, mais qu’on veut remettre au centre. C’est un peu ce qu’Edward Saïd écrivait sur l’exil : il engendre de la tristesse, du regret, c’est une tragédie humaine. Mais c’est aussi un moyen de se réinventer, de se trouver une place dans des espaces qui n’existent pas pour nous mais que l’on va créer.

![Copie de [Image de une] Horizontale (94) Copie de [Image de une] Horizontale (94)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/01/copie-de-image-de-une-horizontale-94-768x432.jpg?resize=300,350&key=4cb8a791)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)

Les Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.