Il demeure encore bon nombre d’idées préconçues sur l’IVG en France. Et même quand ce ne sont pas les nôtres, même quand on est convaincue qu’elles ne reposent que sur du sexisme ou sur une profonde méconnaissance du sujet, on est parfois un peu désemparée face à elles, et on n’est pas forcément armée pour répondre.

Pas de panique ! Avec Valentine Becquet, chercheuse en démographie et spécialiste des questions de santé sexuelle et reproductive à l’Ined, on décrypte quelques préjugés persistants sur l’avortement — et surtout, on vous donnes les clefs pour y répondre.

« Les femmes qui avortent ne prennent pas de contraception »

« En France, il y a un taux d’utilisation des méthodes contraceptives modernes assez élevé et en même temps, un taux d’IVG assez élevé. On pourrait avoir l’idée que ce sont les femmes qui n’utilisent pas de méthode contraceptive qui avortent, mais en fait non, pas du tout. »

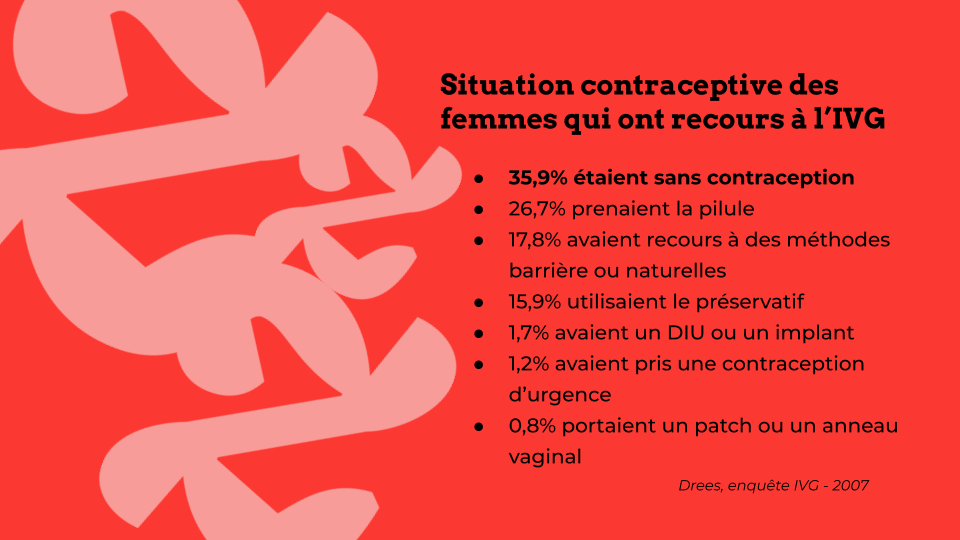

Valentine Becquet est formelle : croire qu’IVG = absence de contraception, c’est être complètement en décalage avec la réalité : « Environ deux tiers des femmes qui avortent utilisent une contraception, dont la moitié est une méthode réputée efficace », rappelle-t-elle.

Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques en 2007, les femmes sans contraception ne représentent en effet que 35,9% des IVG.

« Ces femmes qui utilisent une contraception, face à un échec de leur contraception, elles risquent de moins accepter cette grossesse qui n’est pas prévue, et pourraient avoir davantage tendance à avoir recours à l’IVG que des femmes qui n’utilisent pas du tout de méthode contraceptive. »

À travers cette idée reçue, on aborde la question de « l’adéquation de la méthode contraceptive utilisée » estime Valentine Becquet. « Toutes les méthodes ne sont pas adaptées à tout le monde, ni à tous les modes de vie, à tous les couples, à tous les âges. »

Elle prend l’exemple de la pilule, qui est le contraceptif le plus utilisé parmi les femmes sous contraception ayant recours à l’IVG (un quart des répondantes selon les chiffres de la Dress).

Pour la majeure partie d’entre elles, la grossesse est le résultat d’un oubli ou d’un arrêt temporaire dans la prise. Valentine Becquet rappelle :

« Tout le monde n’est pas bien formé à ce qu’implique l’oubli de sa pilule, le fait d’être un peu décalée dans sa prise… Le nombre de grossesses non prévues qui résultent d’un oubli de pilule, d’une rupture de préservatif ou d’une erreur d’utilisation de la méthode contraceptive est assez élevé, il faut le garder en tête. »

« Ce sont surtout des femmes jeunes et des mineures qui ont recours à l’IVG »

Quand on dit que le recours à l’IVG est dans de nombreux cas le résultat d’un oubli, ou d’une mauvaise prise de contraceptif, on laisse aussi entendre que ces femmes seraient imprudentes, insouciantes, voire frivoles, irresponsables… et donc qu’elles sont jeunes.

« La réalité est toujours plus complexe », assure Valentine Becquet.

« Il y a des échecs contraceptifs, il y a aussi des grossesses qui n’arrivent finalement pas au bon moment. »

Les données actuelles sur l’IVG et sur l’âge de celles qui y ont recours montrent néanmoins une baisse du recours à l’avortement chez les moins de 25 ans et au contraire une augmentation dans les tranches d’âge entre 25 et 39 ans. Aujourd’hui, l’âge moyen d’une personne vivant une IVG est de 28 ans.

« L’hypothèse derrière ces chiffres, c’est que ce n’est pas tant qu’il y a une plus faible utilisation de la contraception ; c’est plutôt que certains couples ont de plus en plus de mal à faire face à une grossesse, en raison de leur situation de précarité. Quand on croise ces données avec celles sur les revenus, on se rend compte que le recours à l’avortement est plus important chez les femmes les plus précaires.

Ce n’est donc pas juste une affaire de pratique contraceptive, c’est aussi qu’une partie des couples, des femmes, ont davantage la volonté d’interrompre une grossesse parce que leurs conditions de vie se sont dégradées et ne sont pas propices à donner naissance à un enfant. »

« Une baisse du nombre d’IVG, c’est forcément une bonne nouvelle, non ? »

On cite souvent le Pays de la Loire comme une région où le nombre d’avortements est particulièrement faible — 11,8 IVG pour 1 000 femmes selon les derniers chiffres de la Drees. Est-ce bon signe ?

« Les régions où il y a moins d’IVG, ça peut être lié à un accès plus compliqué. Quand on voit des chiffres faibles et qu’on creuse un peu, c’est souvent parce qu’il y a davantage de médecins objecteurs de conscience ou peu de médecins habilités et désireux de le faire, parce que les centres d’orthogénie ferment, parce qu’on est en zone rurale, parce que les délais sont très longs.

Il reste des disparités importantes, qu’on soit dans l’Hexagone ou dans les départements et régions d’outre-mer, qu’on soit à Paris ou dans les Pays de la Loire, en centre ville ou à la campagne. »

« Les femmes avortent, elles avorteront toujours, et il y aura toujours des grossesses non désirées. »

Même si une amélioration de l’accès à l’information et à la contraception est toujours nécessaire, la finalité est-elle réellement de faire baisser le nombre d’IVG ? « Et de toute façon, comment ? » s’interroge Valentine Becquet.

« Les femmes avortent et elles avorteront toujours, et il y aura toujours des grossesses non désirées. Et dans les pays où c’est interdit, on sait que les femmes avortent quand même, qu’elles se retrouvent dans des situations compliquées et dangereuses, avec des risques importants pour leur santé. »

Assiste-t-on à une régression de l’accès à l’IVG en France ?

« L’IVG est un soin qui est limité dans le temps puisqu’il y a un délai légal qui ne peut être dépassé. Si on n’y a pas accès à temps, si l’attente est trop longue, ça pose problème, et on sait que des femmes vont avorter dans d’autres pays d’Europe ayant des limites plus tardives, parce qu’elles sont hors délais en France.

On s’est beaucoup questionnés au début du premier confinement, parce qu’au départ l’IVG n’était pas considéré comme un soin d’urgence, des centres d’orthogénie fermaient car le personnel était mobilisé ailleurs, et aucune adaptation législative n’était envisagée par ailleurs. »

Rappelez-vous : au printemps 2020, le délai légal d’avortement médicamenteux a été prolongé, passant de 5 à 7 semaines de grossesse.

Selon Valentine Becquet, l’accès à l’IVG pendant cette période n’a pas été aussi durement touché qu’initialement craint :

« Il y a eu en effet une baisse des IVG mais qu’on relie aussi à une baisse des naissances, les deux étant probablement liées à une baisse des rapports sexuels.

Il y a des endroits où ça reste très compliqué d’avorter aujourd’hui et où la situation a plutôt tendance à se dégrader, mais il y a aussi de plus en plus de sages-femmes qui sont habilités à prescrire l’avortement médicamenteux depuis 2016, ce qui facilite certainement les choses. C’est plutôt une bonne nouvelle. »

Un poids moral persistant

« Dès qu’on en vient aux corps des femmes, encore aujourd’hui, le regard est souvent moralisateur et culpabilisant », tient à rappeler Valentine Becquet.

« Les femmes portent une responsabilité très forte vis-à-vis de la reproduction, de la contraception, on parle de travail contraceptif. C’est souvent sur elles que reposent cette responsabilité-là, avec l’idée que si elles sont enceintes alors qu’elles ne l’ont pas voulu, c’est qu’elles ont fauté. »

Plus de 40 ans après le passage de la loi Veil en France et au-delà des préjugés qui circulent encore dans la société, un regard réprobateur et pesant reste fixé sur les femmes qui ont recours à l’IVG.

À lire aussi : L’IVG rend stérile, et autres idées reçues rétrogrades sur la contraception et l’avortement

Crédit photo : Jeanne Menjoulet via Flickr

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-25t111624319-768x432.jpg?resize=300,350&key=d78cc3b4)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-20t111708991-768x432.jpg?resize=300,350&key=a2a91e2d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-13t154058525-768x432.jpg?resize=300,350&key=5e3885bf)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t170053120-768x432.jpg?resize=300,350&key=9979862d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t115104723-768x432.jpg?resize=300,350&key=351be990)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-19t102928481-768x432.jpg?resize=300,350&key=c8084f21)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)

![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t164414844-768x432.jpg?resize=300,350&key=f42d86d3)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-20T170330.307 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-20T170330.307](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-20t170330307-768x432.jpg?resize=300,350&key=a0948d55)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-28T102135.129 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-28T102135.129](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-08-28t102135129-768x432.jpg?resize=300,350&key=9e48fce4)

![[Site web] Visuel vertical Édito [Site web] Visuel vertical Édito](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/06/site-web-visuel-vertical-edito-3-300x350.jpg?key=c3203b5f)

Les Commentaires

Ce n'est pas évident de trouver la méthode qui convient à son corps et certaines peuvent se révéler coûteuses si on n'a pas LA mutuelle qu'il faut...